每3个孩子就有1个遭遇!校园欺凌不是"玩笑",这份防治指南家长必看

导语:2016年,一篇《每对母子都是生死之交,我要陪他向校园霸凌说NO!》的文章刷爆朋友圈,中关村某小学的欺凌事件让"校园欺凌"成为全民热议的焦点。然而,这并非个案——据调查,我国校园欺凌的发生率为32.4%,每3个中小学生中就有1个曾遭遇不同形式的欺凌。从起绰号、孤立排挤到暴力殴打,校园欺凌早已不是"孩子间的玩笑",而是可能影响一生的创伤。今天,我们用最直白的语言告诉你:校园欺凌到底是什么?如何识别?全家、全校该如何行动?

一、别再混淆!校园欺凌到底是什么?

校园欺凌不是偶然冲突,而是蓄意、力量不对等、反复发生的伤害行为。国际定义强调三个核心:

蓄意性:欺凌者有明确伤害意图(非意外);

力量悬殊:身体、心理或社交地位的差距(如"带头大姐"孤立同学);

重复性:多次发生或可能持续发生(如长期勒索零花钱)。

注意:单次极端伤害(如公开侮辱)或情绪碾压(欺凌者得意、受害者恐惧)也应警惕!

二、5种"隐形伤害",你可能从未在意

校园欺凌远不止"拳脚相加",那些更为隐蔽的行为,往往伤人更深:

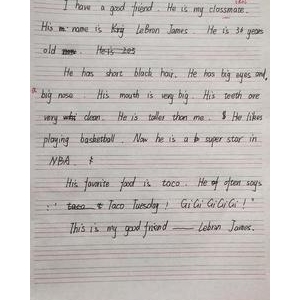

言语欺凌:起绰号("娘娘腔""胖子")、嘲笑缺陷、传谣言,杀伤力堪比"软刀子";

肢体欺凌:打、推、抢东西,甚至"偷偷绊一脚""故意撞桌子";

关系欺凌:集体孤立("谁都不准跟他玩")、联合抵制,让孩子成为"透明人";

财物欺凌:勒索"保护费"、故意损坏文具,甚至"借"钱不还;

网络欺凌:P图恶搞、群聊辱骂、曝光隐私,24小时无死角伤害。

案例:陕西蓝田一女生因被诬陷偷钱,遭同学殴打讹钱后自杀,遗书仅写"我走了,无期,不见"——关系欺凌和言语羞辱,可能比拳头更致命!

三、警惕!欺凌对孩子的3大"终身烙印"

对受害者:80%厌学孩子曾遭欺凌,长期抑郁风险增加三倍,据英国研究显示,常被欺凌者在45岁时自杀风险显著增高;

对欺凌者而言,70%的青少年犯罪者曾有欺凌行为,且15岁被视为犯罪的高危年龄,长期的暴力习惯甚至可能催化反社会人格的形成。

对校园:破坏安全感,甚至引发群体对立——两个孩子的冲突,可能升级为两群人的互殴!

四、全家行动!3大主体防治指南

�� 家长:学会"读"懂孩子的求救信号

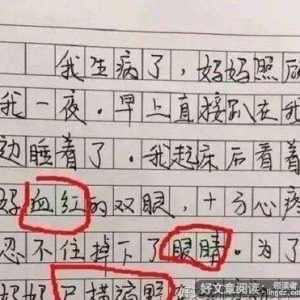

孩子受欺凌后往往不敢说,但身体和行为会"泄密":

异常信号:突然厌学、要求接送、夜里做噩梦、衣物异常污损、私下取用家中钱财(可能遭遇勒索迹象);

沟通3句话:

"孩子,这不是你的错"(卸下自责);

"你一定很压抑吧"(共情情绪);

"我可以帮到你"(给予力量,而非包办)。

提醒:别再说"别人咋不欺负别人"!指责会让孩子更沉默。

�� 学生:5招远离欺凌,做自己的"保护伞"

远离危险区:厕所、楼梯拐角、放学偏僻路段,尽量结伴而行;

建立"朋友圈":加入兴趣小组、主动帮助同学,朋友多了"欺凌者不敢惹";

及时求助:被欺负时大声呼救,事后告诉信任的老师或家长,保留证据(聊天记录、伤痕照片);

勇于发声:目睹欺凌行为时,不妨悄悄递上援手,一张纸条、一次引领,因为沉默即是默许!

�� 学校:从"和稀泥"到"零容忍"

建立三级防护网:班级观察员(发现异常)、心理辅导室(及时干预)、危机处理小组(快速响应);

全员参与:举办"欺凌故事分享会"、设"便条箱"收集匿名举报,让沉默的同学敢发声;

小题大做:对首次欺凌行为"零容忍",美国学校对4岁孩子打人都可能报警,我们更需态度坚决!

结语:别让"少年江湖"困住孩子一生

校园欺凌的本质,是成人对孩子的忽视——当我们把"孩子间的玩笑"当真,把"沉默的呼救"当矫情,伤害就已埋下。正如心理学家宗春山所说:"每个被欺凌的孩子,都在渴望一句'我懂你'。"

从今天起,让我们更加细心地询问孩子‘学校生活是否愉快’,向老师传递出‘我们重视每一个细节’的信号,共同为校园撑起一片坚固的‘保护伞’。毕竟,没有哪个孩子该在最该天真的年纪,活在恐惧里。

转发提醒:你的一次关注,可能改变一个孩子的人生!