很多人想养成每日写作的习惯,却总卡在 “不知道写什么”“对着空白文档犯怵”“坚持几天就放弃” 的困境里。其实,入门写作不用追求长篇大论,从一篇简短的读后感开始,就能轻松打破僵局。

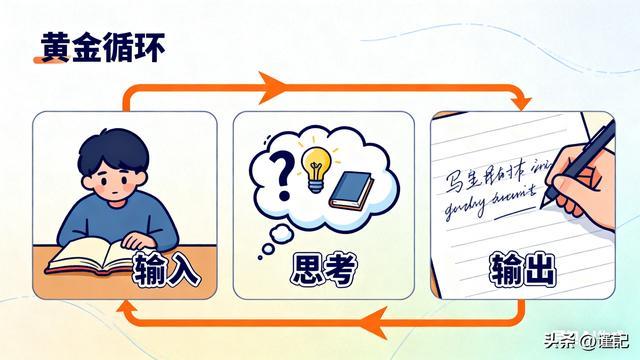

读后感之所以是每日写作的黄金起点,核心在于它搭建了 “输入 - 思考 - 输出” 的完整闭环,让写作变成自然而然的事。

一、为什么读后感是写作入门的最优解

素材不用愁,解决选题焦虑日常的阅读、观影、甚至一段深度对话,都能成为写作素材。不用刻意搜寻话题,只需把当天的输入转化为文字,素材库永远不会枯竭。

降低创作难度,告别空白恐惧不用从零开始构建内容,先概括核心信息,再分享个人感受,最后联系生活实际,天然的三段式结构能快速搭建文章框架。哪怕只是摘抄一句喜欢的话,再附上几句想法,也是一篇合格的读后感。

低压力易坚持,积累成就感不用追求篇幅和深度,100-300 字的短内容即可。这种低强度的练习不会让人望而却步,每天完成后的满足感,会逐渐转化为坚持写作的内在动力。

二、3 个微习惯,让读后感写作更轻松

设定 “轻量目标”:初期把字数控制在 100-200 字,重点放在 “完成” 而非 “完美”,避免因追求高质量而放弃。固定 “专属时段”:每天睡前 10 分钟、午休后 5 分钟,或通勤路上的碎片时间,固定时段能让身体形成条件反射,减少拖延。打造 “专注空间”:准备一个专门的笔记本或文档,写作时远离手机干扰,让大脑快速进入思考状态。三、万能读后感框架,直接套用不纠结

核心内容:今天读了 / 看了什么(书籍章节、文章、视频均可),用 1-2 句话概括核心信息;触动瞬间:哪个观点、人物或细节让你印象最深,真实记录当下的感受;关联生活:这个点让你想到了自己的经历、工作或身边的事;行动启发:未来可以如何应用这个感悟,哪怕只是一个微小的改变。

核心内容:今天读了 / 看了什么(书籍章节、文章、视频均可),用 1-2 句话概括核心信息;触动瞬间:哪个观点、人物或细节让你印象最深,真实记录当下的感受;关联生活:这个点让你想到了自己的经历、工作或身边的事;行动启发:未来可以如何应用这个感悟,哪怕只是一个微小的改变。四、避开倦怠期的小技巧

如果写久了觉得单调,可以换不同的内容类型:今天读散文,明天看纪录片,后天分析一篇优质公众号文章,甚至可以是一次和朋友的深度聊天。不同的输入形式能带来新鲜的思考角度,让写作始终保持活力。

其实,读后感的核心从来不是 “读懂多少”,而是 “思考了多少”。哪怕只理解了内容的一个小片段,哪怕感受不够深刻,只要真诚记录,就是有价值的输出。

从今天开始,拿起身边的书、打开最近看的视频,写下你的第一篇读后感吧。坚持一段时间后你会发现,不仅写作习惯养成了,自己对生活的感知力也会变得更敏锐,思考也更有深度。