推开老家的门,推开一段旧时光。几截弯辕木,积满灰尘;一块三角铁,锈迹斑斑。这架铧式犁静静地靠在墙边,和那些旧时光一起,和我对视。

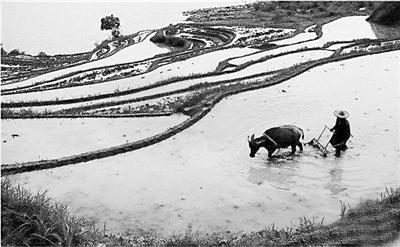

春寒料峭,二爷爷扛着犁,赶着老牛去耕田。我喜滋滋地提着小桶,跟在后头去捡泥鳅。到了田头,我坐在田埂上,看着二爷爷耕田。他穿着破棉袄,棉袄上系着一根草绳,赤着脚,右手用力扶着犁辕,手上青筋一根根泛起,左手握着牛鞭,在虚空里不时挥舞着。

二爷爷是爷爷的二哥,命很苦。儿子夭折,妻子溺亡,留下他一个人孤零零的在这人世。他沉默寡言,就像一架犁铧,每天在田地里默默忙碌着。那时我还小,看二爷爷劳动很辛苦,天那么冷,额头上还淌着汗,就好奇地问:“爷爷,为什么要耕田啊?”他扬声回答:“不耕田哪来的饭吃?你看这犁铧,深深地插在泥土里,把土地深翻,这样我们才能收获更多的粮食。”

“哦——”我似懂非懂地点点头,跟在二爷爷身后,捡起一只只活蹦乱跳的泥鳅,装进小桶里。二爷爷冻得通红的双脚,白亮亮的犁铧,一圈圈地丈量着土地,翻起泥土的波浪,翻起一阵阵泥土的清香,翻起一个个美好的愿望,这是我读过的最早的关于生命的诗行,在默默无言里写满了坚韧。从那时起,普普通通的犁,在我幼小的心里,成了劳动的象征,与丰收划上了等号。

二爷爷去世后,母亲接过了这架铧式犁。记得母亲第一次犁的是我家的秧苗田。父亲是教师,他说不能耽误学生的功课,犁田的活只能等星期天来干。母亲说:“农时不能误,这一家老小都指着这田吃饭,育秧苗不能等。”于是,母亲像一个男人一样,扛着犁,赶着牛,来到田里。当母亲驾好牛开始扶着犁耕地的时候,才发现耕田并不是一件容易的事情。牛在田里乱走,溅起大朵的水花,母亲无奈,跟在牛后面走,过了一会儿才发现要想让牛听使唤,得掌握好手中的牛绳;控制住了牛,母亲开始耕田,犁铧在土里忽浅忽深,黄色的泥浆泛起来。母亲没有泄气,她抿紧嘴唇,抓紧犁辕,调整犁铧的深浅、角度、方向,慢慢地揣摩,整整花了两个小时,母亲才学会耕田。

那时,母亲用她羸弱的身躯,撑起里里外外的农活,耙地、耕田、育苗、播种……她把坚韧种进故乡的泥土,也种进我们姐弟三人的心房,我们勤奋求学,相继考上了中师、大学。瘦弱的母亲,赶着牛儿,扶着犁辕,耕耘在春天的水田里,那是我生命里最美的剪影!

随着科技的进步,铧式犁退出了历史的舞台,在这阴暗的墙角里,闪着寂寂的光。然而,每当致密的夜和挫折袭来,这架犁就深耕在我的记忆里,支撑着我,鼓励着我,去勇敢地翻耕生命的泥土,翻涌起一阵阵春潮。

(胡喜荣/文 刊于燕赵都市报2018年5月18日第19版)