梅梓祥导读:

10月27日,我在公众号发布《今天的心依然滚烫》,翌日便收到孙荣刚战友的读后感,其主题是由文章谈及铁道兵战友的深厚情义。

我文中写的是四位铁道兵二团战友的聚餐——他们均参加了1979年对越自卫还击战中的河口大桥抢修,席间古稀之年的姚尚明动情落泪。这四位战友与荣刚同属一支部队,姚尚明是他的入党介绍人。即便世事变迁、天各一方,荣刚仍与老战友保持着热络联系,也正因这份情谊,他才会同步写下评论文字。

我与荣刚同样战友情深。他比我早入伍三年,我任编辑时他是投稿作者,我们有着相似经历:在连队写黑板报、向报社投稿,后来均从事媒体工作。在中国铁建期间,他凭出色的写作与摄影能力被报社聘为记者;1995年调入中国三峡集团后,历任中国三峡工程报社主任、首席记者、总编,不仅斩获中国新闻奖、“全国百佳新闻工作者”等荣誉,还出版了《梦想与现实的交响——三峡工程纪实》(由新闻界泰斗范静宜作序)等多部著作。

我十分钦佩荣刚自学成才的精神。此前《中国铁道建筑报》纪念创刊70周年,我邀约8位与报纸有渊源的成功人士撰稿,荣刚便是其中之一,他写下《铁道兵报伴我成长》,回顾自己从战士到专职记者的历程,感恩报纸的培养。令我感动的是,他本是支持我的工作,却还特意寄赠湖北当地名茶,这份战友深情令人难忘。

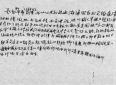

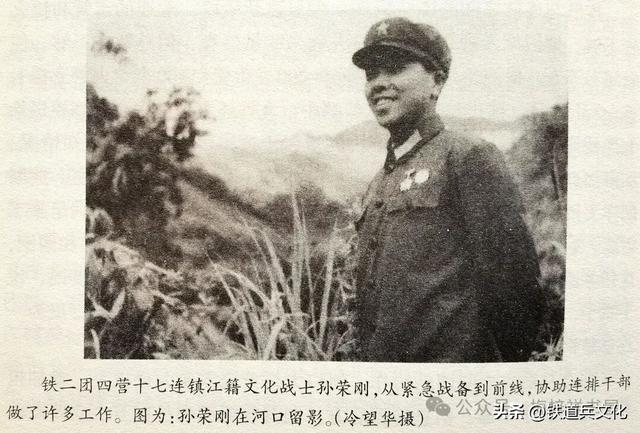

姚尚明(右)与孙荣刚

滚烫岁月的军魂

——读梅梓祥《今天的心依然滚烫》有感

孙荣刚

秋日上午,阳光漫过书桌,我合上《十年中越战争》,墨香里的记忆尚未散去,又翻开梅梓祥战友的《今天的心依然滚烫》。文字间的暖意穿越时空,当“姚尚明”三个字映入眼帘,心头骤然一震——这位曾是我政治处领导、入党介绍人的老战友,虽已古稀之年,仍笔耕不辍,在铁道兵的历史长河里镌刻着滚烫的岁月。

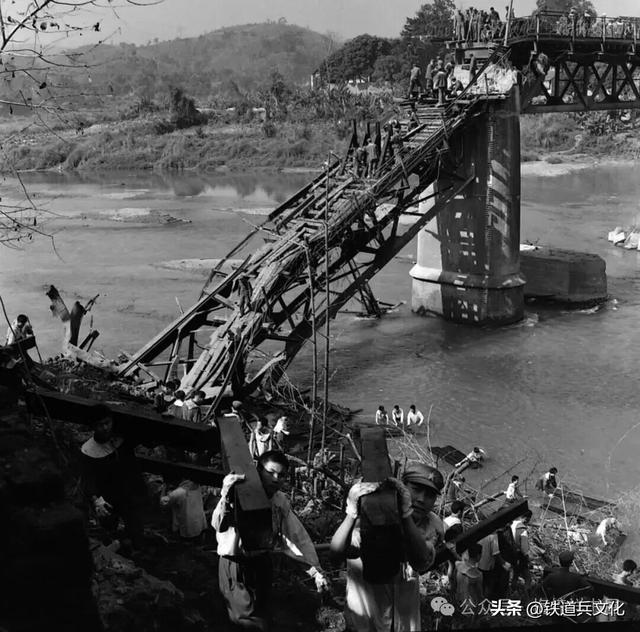

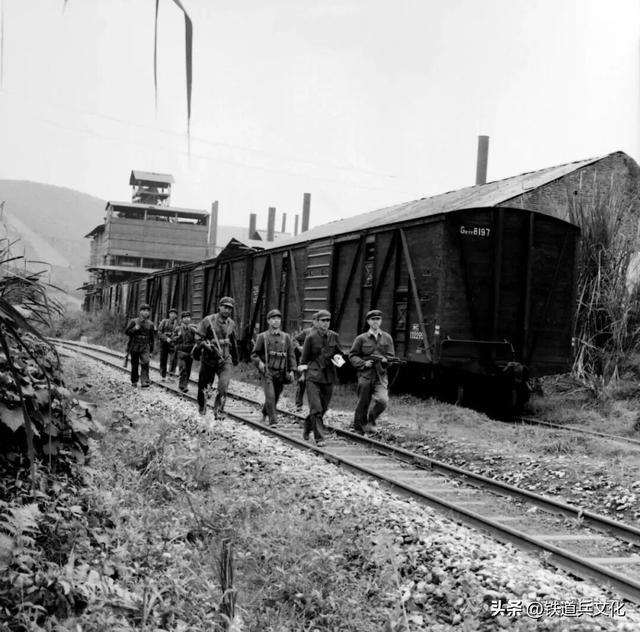

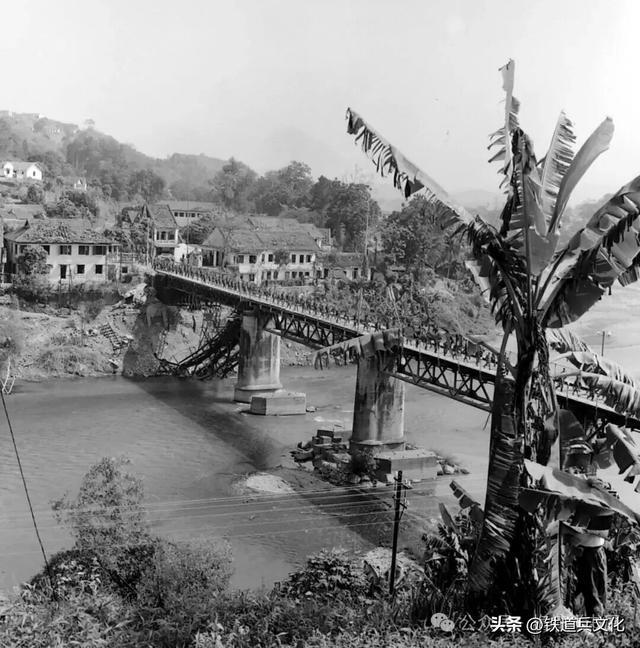

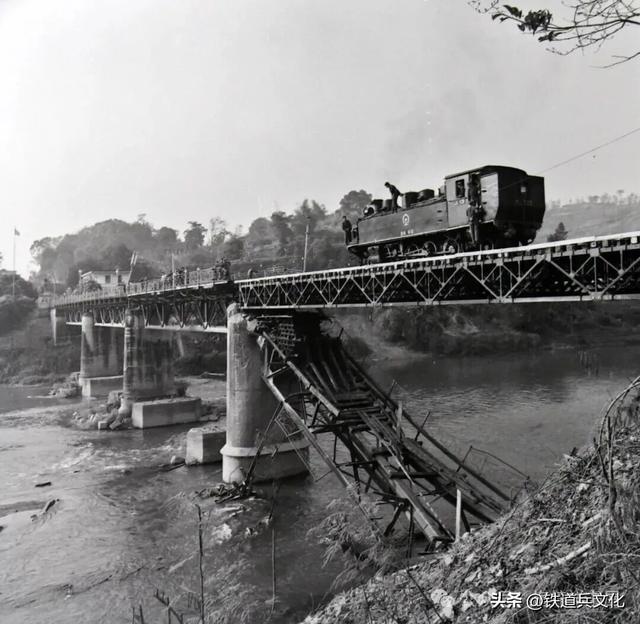

文中关于中越边境河口大桥抢修的细节,瞬间让模糊的过往鲜活起来。1979年,姚尚明作为教导员,与营长带领三个连队冲锋在抢修前线,将这座“功勋桥”提前39小时抢通,每天承载着3对列车、1500余台汽车,把弹药与胜利送往前线。梅梓祥笔下“见了战友格外亲”的暖意,在全聚德的包间里化作老人们的畅谈:有人聊起战场上干部换士兵服防敌特的细节,有人叹惋因寄旧衣物贴补家用错失提拔的遗憾,而一句“他们都已过世了”的轻语,让沉默里满是对岁月的怅惘。我忽然想起当年姚尚明在政治处灯光下,为报道员修改稿件的模样,如今那些战火淬炼的青春,都成了他《西线烽火》《南疆硝烟》等著作里的深情文字。

最动人的是姚尚明退休后的坚守。74岁的他像一位执着的“历史挖掘者”,十余年间搜集铁二团战斗史、整理35年光荣史。凭一己之力,为一个团编著近百万字历史书籍,这在整个铁道兵战友中极为罕见。当他在席间哽咽着说“这是我要完成的最后一本书”,我仿佛看见他书房里堆积的资料,看见他为采访辗转奔波的身影——那些冷遇与误解,最终都被战友每年寄来的荔枝融化,成了岁月对坚守者最甜的犒赏。

梅梓祥写的“掌心的温度”,让我想起当年姚尚明握着手为我宣读入党誓词的触感。从战场教导员到历史书写者,他的身份在变,可对战友的情、对历史的责从未褪色。就像汤建国聊起与卢春房院士的同乡情谊时我忽然懂得的:铁道兵精神之所以滚烫,正是因为有无数个姚尚明,用一生的热度去守护、去传递。

窗外秋阳依旧,我望着远方,仿佛看见姚尚明办公室墙上那面褪色的军旗。这位不图名利的老人,用十多年笔耕为英雄“树碑立传”,何尝不是为我们点亮了一盏精神明灯——那灯里的光,是铁道兵永不熄灭的军魂。

孙荣刚提供二团战抢修河口大桥照片:

《 中国铁道建筑报 》( 2018年10月16日)

孙荣刚,江苏镇江人,高级记者。1976年入伍铁道兵一师二团,曾参加对越自卫还击作战。任职《中国铁道建筑报》记者。1995年调入中国三峡集团,从事新闻宣传工作,多次担任党和国家领导人视察及外国元首、政府首脑来访摄影采访工作。在海内外媒体发表逾万篇(幅)作品。系中国摄影家协会会员。荣获中国新闻奖、全国百佳新闻工作者、中国新闻摄影学术贡献奖等荣誉。独著《梦想与现实的交响》(中央文献出版社)《三峡水利枢纽工程(中英文版)》(五洲传播出版社)等专著,合著《三峡工程环境报告》、《三峡图志》等。照片选自《南疆硝烟》一书。

编辑:乐在其中