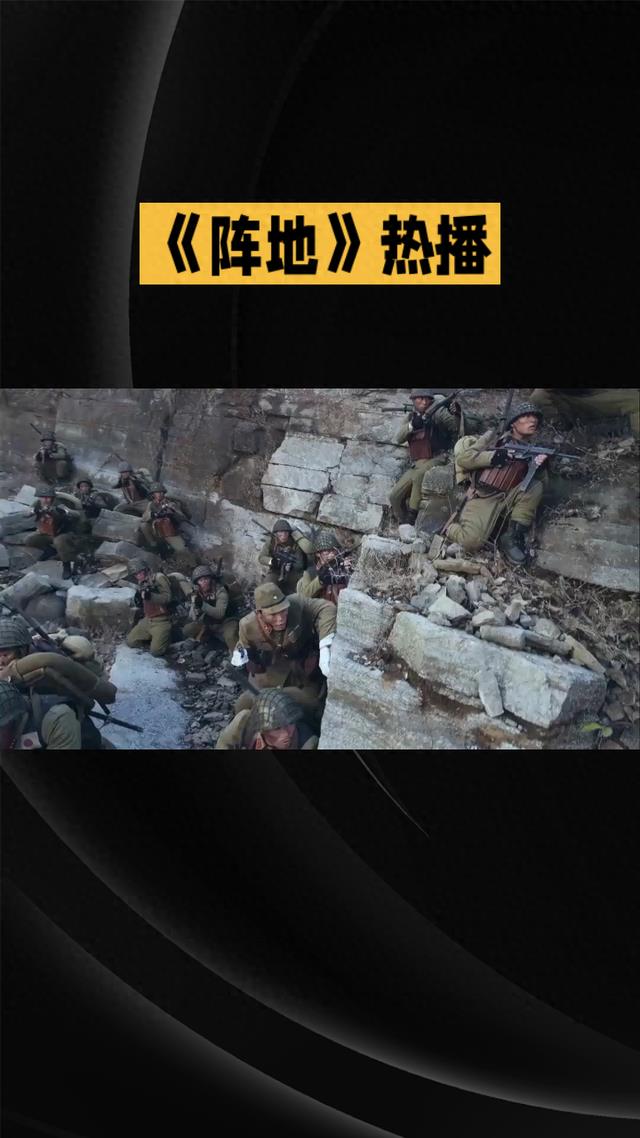

在抗战剧的长河中,《阵地》宛如一颗璀璨的明珠,以其独特的视角和深刻的内涵脱颖而出,为观众呈现了一场别样的抗战风云。

《阵地》聚焦于文化抗战这一鲜少被深入挖掘的领域,将镜头对准了1938 - 1944年间桂林的一群文化人士。与传统聚焦正面战场的抗战剧不同,它让我们看到了文化人在国家危难时刻的担当。郭沫若、夏衍等文化战士以笔为枪,创办《救亡日报》、组织戏剧社团,用文字和艺术点燃了普通人骨子里的血性,筑起了一道文化防线。他们在艰苦的环境中,即便敌人轰炸报社与学校,也能带着印刷机器躲进溶洞继续工作,这份坚韧令人动容。

从历史呈现来看,《阵地》做到了高度的真实与还原。它以近乎考古学般的细致,精准描绘了桂林地区文化抗战的具体场景。夏衍在岩洞油灯下修改《救亡日报》,沾满油墨的稿纸和昏暗摇曳的灯火,生动展现了文化人“以笔为枪”的形象。同时,剧中对人物心理和基层百姓的刻画也十分细腻,如郭沫若为统战大局妥协的复杂心理,酒坊老板拒绝军统特务租房监视八路军办事处的情节,让我们看到了那个时代不同阶层的爱国情怀和斗争决心。

在人物塑造方面,《阵地》也相当成功。众多文化人士个性鲜明又志同道合,焦菊隐与欧阳予倩坚持不同戏剧观的执拗,王鲁彦反“盗版”的鲁莽,徐悲鸿和丰子恺面对舞台美术创新的豁达,他们同中见异、异中见同,共同为抗日事业贡献力量。这种对人物心灵的深入挖掘,使角色跃然纸上,也让观众更加深刻地感受到他们的爱国情感。

《阵地》是一部值得细细品味的佳作。它不仅填补了抗战剧在文化抗战题材上的空白,更让我们明白,在抗战中,文化的力量同样强大,它是凝聚民族灵魂、鼓舞民众斗志的重要武器。