请用您发财的金手指,点赞走一走,暴富到永久,上点关注下点赞,不想暴富都很难

2020年的台北,一间不大的密室里,冷气嗡嗡作响,几张案桌上摊着一沓日记本。研究员们摒住呼吸,轻轻拨开那层解密封条——纸页泛黄,墨迹却清晰,一句话浮了出来,搅动了每个人心里的湖水:“梦见亡友王继春,忆起他与章姓女子的往事,未婚生下双胞胎。”这字里行间,可比一锤子砸在平静的水面,溅起的,是几十年来都无人敢问的蒋家隐秘。

有些事儿啊,人前光鲜,背后却如影随形。讲蒋经国和那对兄弟的事,就像掀开老照片,尘埃飞起,不知是酸楚还是释然。其实早在40年代,这桩事就在坊间悄悄流传,只不过没料到,日记亲笔一出,连当年的“认亲与否”都要旧账重提。

1937年,蒋经国刚从苏联归来。那时候,他的故事还像半瓶汽水刚开盖儿,起泡,有点儿刺喉。一身疲惫,眼神里既有家国大义,也有不甘。偏偏命运就喜欢折腾人,谁能想到,国事还未消停,家事就悄悄安插了一场相遇。

说是巧,也太巧。1938年南昌预六师搞京剧排练。场面热闹,锣鼓敲得人心发痒。蒋经国带着一名叫郭礼伯的老友过来,半是公事半是散心。台上有位姑娘,唱念做打都扎实。蒋经国看得出神,那姑娘一眼看过去——眉眼亮堂,说话也是个利落劲儿:“我叫章亚若,都成年了,不算小同志。”你说是命里有份,还是那摄人的坦率,反正这一句话,在他心里就扎了根。

时间溜得快,两人在工作里一来二去,章亚若既能干又聪明,让蒋经国刮目相看。蒋经国有心提拔她,也常找她谈点人生与时事。办公室里外,时而分享苏联见闻,时而聊理想抱负。谁都说年轻人感情发芽不得拦,但刚要热烈点,现实立马给浇了一盆冰水——那就是蒋家父亲蒋介石,脸色铁青,态度坚决,蒋经国的小火苗,被踩得只剩点灰。

这个桥段,要是搁在剧本里,大概规定“此时应有悲伤音效”。可真实生活,哪有那么多预警。蒋经国只能硬着头皮,把怀孕的章亚若安置到了桂林。说是保护,其实更多是心有余而力不足。章亚若带着孩子独自等产,在桂林的日子,寂寞外加思念,她偶尔收到点家里的关照——是蒋经国托朋友王升暗中把生活照料好。

1943年一个雨天,她生下一对男孩。刚想守着岁月静好,命运就翻了脸。八个月过后,章亚若病重离世。桂林房间里两个嗷嗷待哺的娃,襁褓里,不知哪一点像父亲,哪一点像母亲。蒋经国赶到,只能把孩子托给章亚若的母亲抚养,又央求王升帮看着。他明面上不能认,但背地里一直没断过关照。

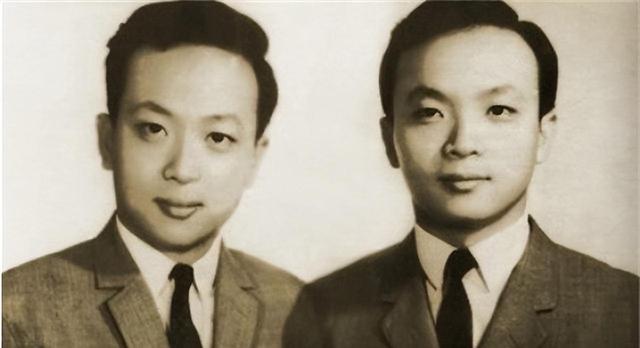

这对双胞胎也就是传说中的蒋孝严、蒋孝慈。话说回来,没人敢完全说清这一桩,蒋家人自己都是讳莫如深,一副“尽在不言中”。孩子的童年在外祖母怀里度过,聪明是聪明,就是闹不明白和其他孩子不同——别人有爹来接、来抱,他们只有被眷顾在玩伴堆里偶尔流露眼神落寞。

1949年,局势变天,蒋家兄弟兄妹一起跟着家族迁到台湾。王升继续做“特别舅舅”,兄弟二人生活上说来风平浪静,但内心时不时会冒出点对亲爹的念想。你说小孩不懂事,他们其实什么都懂。常在报纸上看见蒋经国的身影,就像隔着玻璃找亲人:要是能见上一面,心里的那些疑问是不是就明了了?

日子往前推,写到这里,我总觉得这兄弟俩像极了很多人的成长历程:明明有一份期盼,却不能开口。感情里最好的一面,往往是懂得隐忍和牵挂。而蒋经国那边,明里是蒋家少帅,暗地里是个心有牵挂的父亲。他或者安排物质保障,或者托人暗助,但就是不能公开身份。

成长的路上,总得摔点跟头。兄弟俩到了壮年,终于在1988年有机会见到老父亲。那场病榻相见,谁都没说几句话。情绪像堵在嗓子眼,开不了口,流不出泪。有人旁观,觉得是久别重逢,其实只有他们自己知道,这一面,已是诀别。

蒋经国走了,兄弟两人站在灵堂,心里不是滋味。那些年藏着掖着的身世,变成了必须自己去解开的谜团。从此以后,他们俩下定决心——无论用什么办法,总要查明自己的来历,不为旁人,只为自己。

认祖归宗这事,说起来很简单,做起来难如登天。不只是血缘,更像是一场心理马拉松。兄弟二人委托报社去家乡溪口探访蒋氏宗族,等消息的时候,心里噗通噗通跳。族人给了鼓励:只要你愿意,我们愿帮你恢复族谱,做蒋家的人。

这过程,法律身份更是拧巴得很。蒋孝严跑美国、桂林、找医生、取毛发,做了DNA比对,还请王升出面打证。整个两年间,跑得头发都白了许多。直到2003年手续办好,改了身份证,带着家人再次祭祖。那一刻,蒋孝严哭了——不光是认亲的痛快,更是几十年“谁是我爹”的不安终于落了地。

不过话说回来,认祖也不是终点。人的情感,有时候是纸面认定,有时候是内心的自处。兄弟俩的这一段,浓缩了太多中国家庭的纠结:血脉很重要,归属也很重要,但最难坐实的,是自己到底是谁。

正当大家以为一切尘埃落定,2020年的《蒋经国日记》又像锅里的水咕咚一声翻滚——“梦见亡友王继春与章姓女子未婚生子”,把所有的认定又晃了一下。学者争议,坊间流言,人们就像是猜谜一样,是什么原因让蒋经国在日记里写下这种“避实就虚”的话?有说是保护,有说是自谦,更有人怀疑是为了政治前途不得不隐瞒。

也有人讲,《日记》里亲情细节那么多,怎会对非亲儿如此用心?但偏偏就没有最终的答案。蒋孝严自己不多评论,眼神里藏着千言万语。蒋家老孙子要认祖,总带着一点“今非昔比”的况味。

再过些年,有关他们兄弟的身份话题又慢慢平息,只剩下史书一角。真相到底是什么?谁也讲不清。这种扑朔迷离,说到底,反映的就是那个时代人们的隐忍、家族的顾忌、政治的无奈。宋美龄访谈中也提过,她问过蒋经国这事,却只得到否认。碎片和迷雾,像拼图始终少一块。

时间走得很快,家族传承,认同与迷思,像是几十年的旧梦。蒋孝严、蒋孝慈的故事也许终不会有个绝对答案。可我们看着这段成长的犹疑,不免多出几分同情。历史是讲不尽了,给人留下的,却是“到底谁是我的家”的困惑与追寻。

也许他们心里,曾无数次在深夜默默自问:什么才是真正的归属?是血脉?是认同?还是父亲那盏昏黄台灯下,谁都不敢说破的一句关怀?

我们当然希望有朝一日谜底揭晓,但人生很多事,或许注定只能留几个问号。蒋家的传奇写到这里,也许只是生活的一个切面。至于真相,对他们来说,可能永远就只是一个梦罢了。