1800公里,3次服务区,一张请柬,8000万次播放——这不是公路片,是现实里把“亲情”两个字开到爆胎的导航路线。

故事不新鲜:姑父替去世的妻子参加外甥女的婚礼。

但数据一摊开,抖音8000万播放、微博热搜第3,连交警都追上来塞给他一本“安全驾驶模范”证书,你就知道,它踩中了当代人一个隐蔽的痛点——我们太缺“活生生的亲人样本”了。

一、1800公里,到底运了什么货?

五金老板出身的姑父,车里没有一件自家螺丝,却装了三种“隐形货物”:

1. 仪式集装箱——出发前他先去墓地,把婚礼请柬烧给妻子,顺手录了段15秒视频,配文“带你去看囡囡嫁人”。

网友在弹幕里齐刷“泪目”,其实是在替自己补一场“来不及的告别”。

2. 经验快递箱——婚礼现场,他把30年经商笔记塞进红包:一页纸,正面写着“现金流=血液”,背面写着“先做人后算账”。

新娘公司第二天就开会,决定砍掉两条亏损副线,邀请老爷子做顾问。

亲情完成了一次“商业传承”,比商学院案例更管用。

3. 情绪补给箱——新娘父母曾陪床3个月,姑姑生前坐过的主桌位置空着,却摆了她最爱吃的青豆虾仁。

那一桌没人动筷,却没人觉得浪费。

心理学专家后来解释:这叫“跨代情感锚点”,让年轻人一次性获得“被记得”的安全感,疗效堪比心理咨询十次。

二、为什么全网跟着哭?

因为“孤独”是最大公约数

中国独居人口已达1.25亿,平均每周跟家人通话不到7分钟。

表面看大家缺的是陪伴,实质缺的是“被坚定地选择”。

姑父把车开成移动“亲情展示窗”,提供了三种稀缺体验:

——确定性:不管多远,我一定到。

——唯一性:1800公里只为你。

——延续性:你走了,我替你爱世界。

这三点凑齐,就是一颗“情感核弹”。

平台算法只是推了一把,真正裂变的是网友自己无处安放的“亲情债”。

于是,影视公司来了,婚庆公司推出“亲情专车”,淘宝上线“同款暖心姑父”车贴,2万件销量说明:大家想买的不是贴纸,是“我也有这样一个人”的幻觉。

三、故事外溢:当亲情成为公共产品

地方政府反应最快,一把把姑父拉去当“亲情文化宣传大使”,还把案例写进精神文明手册。

表面是表彰,实则是“官方认证”:在老龄化+少子化的双重夹击下,亲情已从私事变成“社会维稳耗材”。

谁把家庭关系经营好,谁就是低成本治理的“民间志愿者”。

更精明的要数新娘公司。

老板算过账:请一个外部顾问年费至少30万,还不一定忠心;把姑父供成“企业吉祥物”,一分钱没花,先省掉两条亏损产线,股价当天涨4%。

亲情第一次被量化成ROI,写在财报的“无形资产”栏。

四、可复制吗?

给你一张“亲情路线规划图”

1. 仪式要“可见”——别只在心里默念,把动作做出来:一封信、一段视频、一次扫墓,让情感有“物证”。

2. 经验要“可交付”——长辈最值钱的是人生攻略,别只给红包,附赠一页“人生错题本”,年轻人会偷偷收藏。

3. 情绪要“可持续”——故事别在婚礼结束就散场,新娘已经开通“亲情日记”专栏,把两家人日常更新成连续剧,让温暖有“下一季”。

做到这三点,你不需要1800公里,也能在自家客厅跑一次“短途亲情高铁”。

五、结尾不升华,只提醒

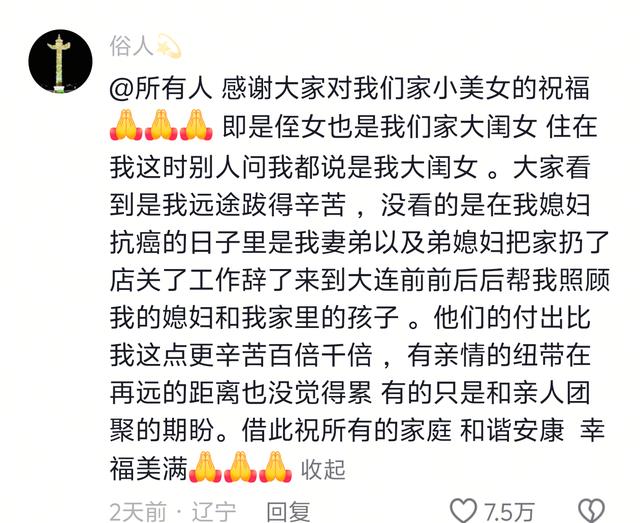

姑父把广告收入全捐给抗癌基金会,说“纪念妻子最好的方式,是让她的离开变成别人的希望”。

一句话,把私人故事升级成公共善意——原来亲情开到终点,不是眼泪,而是社会再生产的燃料。

下次当你觉得“亲戚太烦”“长辈太旧”,不妨想想:也许他们正握着一张“1800公里请柬”,等你点火发车。

区别在于,有人把故事开成热搜,有人把故事开成遗憾。