从放牛娃到大学教授

——嘉陵江畔的青春印记

魏 晟

我的故乡,在川北营山县偏远的农村里。那里有一条小河,名叫“湾滩河”。村里的老人说,它是长江的支流,那清凌凌的河水,曲曲折折,最终是要汇入嘉陵江,奔向大江大海的。这在我儿时的心里,便种下了一个关于远方的、朦胧的梦。

记忆里,家里养着一头肥硕健壮的黄牛。它的毛色是温顺的黄,性情也温顺。我的“职事”,便是常常牵着它,去湾滩河里戏水,去长满青草的山坡上。牛儿悠闲地啃着田埂上的青草,我便躺在旁边的坡上,仰望着天边变幻无穷的云彩,心里充满了对山外世界的无限憧憬。那时节,时光是慢的,慢得像老牛的步伐,像云彩的流影。我哪里能想到,脚下这条沾满泥泞、放牛走过的田埂小路,竟会如此蜿蜒着,一直通向我此后扑朔迷离的人生之路。这大概是我与这方土地,最初也最深情的缘分了。

本文作者魏晟(中)与指导的研究生合影(作者供图)

1977年,那场恢复高考的春雷,滚过了大江南北,也震醒了沉寂的乡村,点燃了一个农家子弟心中几乎要被埋没的希望。经过数年的寒窗苦读,1982年秋天,我独自一人背着一副再简陋不过的行囊,跨进了一座庄严的学府——南充师范学院。校门匾额上那几个苍劲有力的大字,在我这农民儿子的眼中,有着千钧般的力量,是沉甸甸的责任。校园里古朴的建筑,蓊郁成荫的林木,无处不显露出一种厚重的历史积淀与坚实的文化底蕴。我走在长长的林荫道上,脚下沙沙的落叶声,仿佛是在告诉我,正踏进一条宽广而注定充满艰辛的希望之路。

20世纪80年代南充师范学院校门

我读的是中文系。这里的天地,于我完全是崭新的。课堂上,先生们或吟诵高尔基那在乌云与大海之间高傲飞翔的《海燕》,血脉偾张;或细析《红楼梦》里,薛宝钗那份浑圆的“健康美”与林黛玉那缕凄清的“病态美”,引人低回不已。每学期终了,每门课都记下厚厚一大本笔记,那密密麻麻的字迹,仿佛不只是知识的记录,更是先生们思想与风范流淌过的河床。清晨,我在体育场跑步晨练,在幽静的树林里背诵屈原那忧愤深广的《离骚》,在乒乓台前朗读气象万千的唐诗宋词;夜晚,熄灯后,躺在床上,与同学们“每日一谈”,品评所见所闻,交流思想,诉说懵懂而真挚的家国情怀。周末,有时去感受舞会的热烈,有时去体验郊外野炊的闲情,有时去参加启迪智慧的学术沙龙。从古希腊悲剧那撼人心魄的命运叩问,到“五四”先驱那振聋发聩的启蒙呐喊,文学为我展现了一个无比瑰丽而深邃的世界。这里,没有家乡水田的泥泞,没有山路的崎岖,只有思想的星光在无垠的夜空中闪烁,只有知识的力量在悄然催我成长。

我的大学,我的根,便是在这里深深扎下了。只是它的名字,在我生命的年轮里,先后刻下了三个不同的印记:南充师范学院、四川师范学院、西华师范大学。名虽易,而魂未改。四载光阴,弹指而过。我竟有幸得以留校,在教务处做起了一名普通的行政人员。这于我,是一次身份的转换。我的“战场”从课桌移到了办公桌,手中握的不再是求知的钢笔,而是一份份文件、一摞摞材料。从副科长到办公室主任,八载春秋,我就在这条行政的轨道上,兢兢业德地运行着。这工作,看似琐碎,却维系着一所大学的筋脉与气息。也正是在那些年里,我重新提笔为文,将校园里的新风、师生们的风貌,化作一篇篇朴素的报道,见诸于《光明日报》《四川日报》等报刊,林林总总,竟有近30篇。这算是我对这所予我新生的母校,最初、也最显笨拙的回报了。那时节,只觉得能用文字为它的容颜增添一丝光彩,便是无上的光荣。

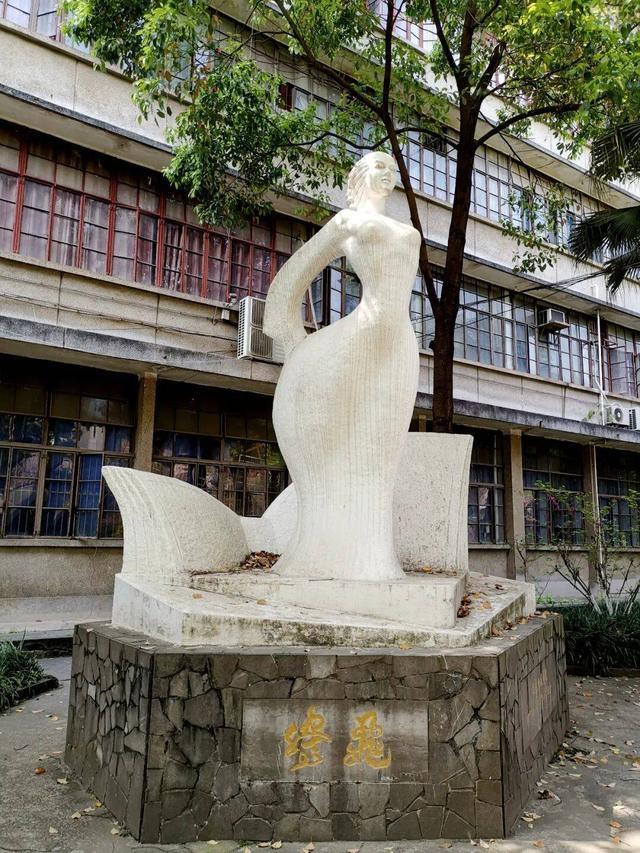

南充师范学院(现西华师范大学行署校区)雕塑《腾飞》(2019年4月5日蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

人生的转向,有时来得全无预兆。1994年,组织的信任,我被推向了地理系党总支副书记的岗位,分管学生工作。这于我,不啻是一片全新的天地。我面对的,不再是冰冷的规章与流程,而是一张张鲜活、带着迷茫又充满渴望的年轻面孔。我忽然发现,我那条从山野田垄间走来的路,那些与老牛为伴的故事,竟成了我与这些孩子们之间最自然、最坚实的桥梁。他们听着我的故事,眼中闪烁的,不是怜悯,而是一种被理解、被点燃的光。我于是恍然,我不仅要管理他们的行为,更应努力成为他们成长的引路人。

怀着这份初心,我走上了思想政治课的“三尺讲台”。这讲台,于我而言,其神圣不亚于任何一座庙堂。在这里,我从不照本宣科。我讲的马克思主义,是扎根于中国大地、有血有肉的马克思主义;我与之探讨的人生观、价值观,是我用一步一个脚印从泥土中丈量出来、真实不虚的道理。我从田埂走来,深知泥土的厚重与天空的高远,我愿将我半生的体悟,化作滋养他们心灵的微薄养分。后来,我的岗位几经变动,从地理系到音乐系,从副书记到书记,工作的范畴在变,但“兼职教师”这个身份,我从未卸下,也从未敢懈怠。琴房里流淌的美妙音符,与课堂上思想的悄然激荡,在我听来,竟是同一种生命的律动。我渴望告诉那些未来的音乐家们,艺术的根,同样深扎在生活与人民的沃土之中,唯此,其花方盛,其韵方长。

南充师范学院中文系办公楼,现西华师范大学蜀道研究院办公楼(2024年10月31日颜春摄,图源:四川方志图库)

耕耘自有收获时。2006年,我被评为教授;2008年,成为硕士生导师。当我第一次听到有人恭敬地唤我“教授”时,我竟恍惚了一瞬。这个清贵的称谓,与那个赤脚在田埂上奔跑的放牛娃,中间隔着的,何止是万水千山。我所指导的研究生,细细数来,有30余名。看着他们青春的脸庞,孜孜不倦的身影,我便如看见当年那个在教务处伏案写作、在地理系与学生促膝长谈的自己。我唯愿,我曾是他们青春行路上一盏不甚明亮、却足够温暖的路灯,曾用我微弱的光,为他们照亮过脚下几步的崎岖,若然,我便无怨无悔,心满意足了。

2011年,我调任图书馆,成了一馆之长。这里,是一片无垠而寂静的智慧海洋。那一排排整齐划一的书架,如同沉默的峡谷,其间流淌的,却是千年人类智慧的浩瀚江河。从一个曾在书海边忐忑划桨的学子,到成为这片海洋的守护者,这其间的因缘,每每思之,令我感慨系之。每当我在库房巡视,手指抚过那些微微泛黄、带着纸页特有清香的书籍时,心中便会涌起一种难以名状的敬畏与安宁的幸福。孔子、司马迁、莎士比亚、曹雪芹……无数先贤的灵魂仿佛在这无边的寂静中低语、交谈。那一刻,我感到,这里仿佛是我所有爬涉的终点,却也是我精神得以重新启航的起点。

西华师范大学华凤校区(2019年5月25日蓬州闲士摄,图源:四川方志图库)

如今回望,我的生命,仿佛就是一条不断汇流的江河。从故乡山间那清澈的泉水出发,奔向嘉陵江的浩荡,其间纳入了行政工作的溪流,感受了地理学科的旷野,聆听了音乐艺术的旋律,最终沉浸于书海的深沉。而这一切的支脉与波澜,最终都涌向了“立德树人”这片无垠的大海。我的每一个身份,都是一条支流;每一段经历,都是一处风景独好的弯道。它们不曾彼此淹没,而是在岁月的河床里,交融成一股无比淳厚、沁人心脾的脉动,滋养了我的全部生涯。

从读大学到工作退休,我已在母校走过近四十年的历程。我把青春的梦想,洒在了母校的蓝天草坪之上;将奋斗的足迹,留在了这美丽校园的每一个角落。这里,早已是我魂牵梦绕的精神家园。2026年,母校将迎来她的八十华诞。八十年来,母校几易其名,然则不管名号如何变换,那历久弥新的“西华师大精神”却一以贯之,未曾稍变。历代师大人,始终牢记“勤奋、求实、敬业、创新”的校训嘱托,躬行“铸魂励教、陶冶化育”的育人精神。大家心手相连,团结拼搏,相继实现了“建新区、改大学、申博”的三大梦想,共同铸就了今日为党育人、为国育才的辉煌篇章。

1990年竣工投入使用的四川师范学院(南充师范学院于1989年恢复“四川师范学院”校名,2003年经教育部批准更名为西华师范大学)主教学楼(2019年4月5日蓬州闲士摄,图源:四川方志图库)

我这从放牛娃到大学教授的来路,也正是这宏大篇章中,一个微不足道却自感温暖的音符。我的归途,早已与这嘉陵江畔的校园,融为一体,再难分离。

作者:魏 晟〔四川营山人,原南充师范学院(现西华师范大学)1982级中文系学子。毕业后留校工作,长期从事高校管理与教学工作,曾任教授、硕士生导师。在《光明日报》《四川日报》等报刊发表文章30余篇,出版专著2部,在核心期刊等刊物发表学术论文20余篇〕

配图:方志四川