陶侃最后成了东晋的大司马、太尉,手握都督七州军事、封长沙公。

这句话听着干脆,背后那条路却不是踩着好运走上来的。讲白了,他是从家里穷到只剩房梁,再一步步爬上去的人;这过程中既有揪心的窘迫,也有死磕的自律,还有几次恰到好处的被人看见。

当了高位以后,他做事的风格很鲜明。镇守荆州时,见下属弄赌博的东西就一个字:毁。把那些赌具统统抓起来丢进江里,不留退路;碰到人散漫,他当场点名训话,说了句直白的话:“玩这个的是放猪娃,不是做大事的人。”人挺懵,但改得很快。用人上,他讲规矩也讲效率,战时布置清清楚楚,平时办事严谨到计时,不让懒散有空子。这些不是空话,他真把每天的分秒都当成筹码来用。

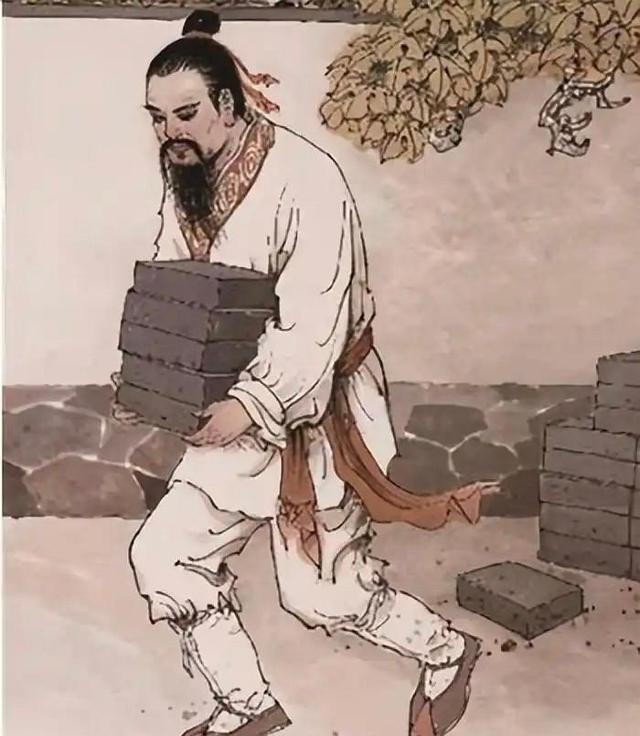

再往回看,他的成名不是一蹴而就。打杜弢那仗,陶侃打得有声有色,名声和官衔一块儿上来了,做过龙骧将军、宁远将军这样的职务。好景不常,权贵王敦看他出风头,便把他放到广州去当刺史,意义上是打压,实际就是被推到偏远。别人要抱怨,他没抱。每天清早扛一百块砖进屋,晚上再扛出去,天天干。有人笑他折腾身体,他说自己怕一松懈,就丢了干大事的资格。你别当这事儿像耍酷,那是刻意练意志,连懒惰都不让过夜。

在广州那会儿,他还留了个“怪癖”——把工地上的木屑、破竹头全攒着。旁人看了都笑,说你像个收破烂的。等事儿来用的时候,这些东西就变值钱了:下雪天把木屑撒地,行人不打滑;造船时把竹头当成小钉子用,省了材料。这种“先收着,以备不时之需”的做法,说白了就是把小东西变成大用。

再往前,他家里确实穷到没法演。他父亲陶丹曾是东吴的将领,但三国归晋之后家道中落,记载形容“室如悬磬”,意思就是连个仆人都没有。到了该娶媳妇的年纪,媒人路过都嫌尴尬。有一次大雪天,孝廉范逵到他家借宿。家里穷到什么程度?他母亲把齐腰的长发剪下来换酒菜,拆了草席去喂马,连屋里的柱子都劈来当柴烧。想一想,这三样事连在一起,谁看了不动容。范逵走时说了一句非常接地的话:有这样的母亲,何愁不显达?把这话讲给庐江太守张夔听,张夔果然把陶侃招到身边,任他做督邮、枞阳令,还把女儿嫁给他。婚事和官位一起到手,这一拐点真把陶侃的人生推向另一条路。

在基层任职的那些年,他没把基层当耻辱地带。给公文传来传去的活儿,他当成练手;整理案卷时,他顺便摸透人心;连端茶倒水的小事,他也记在心里当作对上司的提醒。有人笑他会拍马屁,他没吭声,但那套“看似小事、实则积累”的办法让他把基层经验变成了可用的资本。可以说,他把每一次小任务当成考试来做。

从性格来讲,有几件小事能看出他是哪种人:别人丢掉的木屑、竹片,在他手里成了解决问题的材料;时间被他捏得很紧,分秒不放松;会主动去结交关键人物,把贵人的信任当成资源。这些都不是运气能掰开的。范逵、张夔帮他当然重要,但若没有他自己那股子勤快、那份自律,外人也看不中他,更别说把女儿嫁过去了。

军政上还多了点硬性手腕。有人赌博,他直接一次性没收并摔掉,给下属一个明白的信号:这是底线。战场上布阵雷厉风行,落手利落;平时训练和筹备步步为营,不给毛病生根。细节累加起来,形成了一套可复制的管理逻辑:把小事做好,把人管住,把时间掐紧,把资源收好。

家门口的脸色也变了。那些曾经嫌他穷的媒人后来改口,亲戚邻里地位也慢慢不一样。更远一点的后代,比如他的曾孙陶渊明,写了那句“采菊东篱下”,成了文化记忆里的一部分。事情就这样一件件叠加起来,每一桩小事都没白做。