心神清朗 美格纯正

——论潘向黎《上海爱情浮世绘》的都市书写

本文选自《粤港澳大湾区文学评论》2025年第3期,作者管兴平

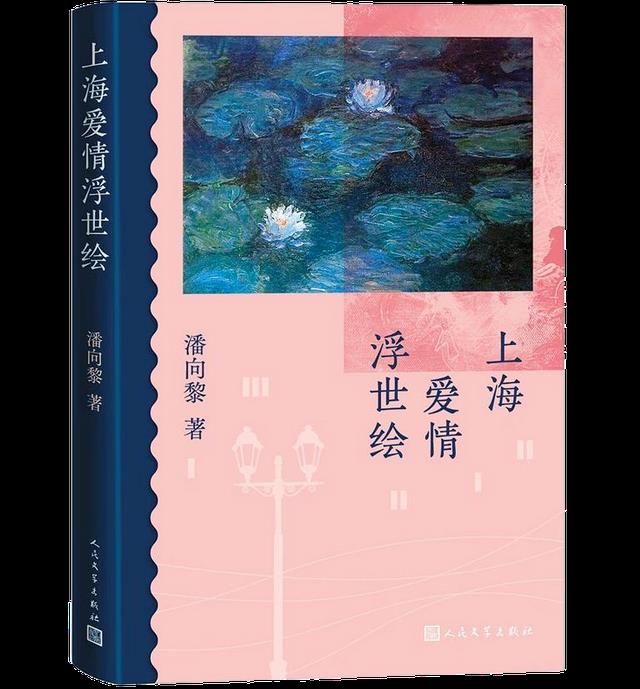

上海女作家潘向黎以其敏锐的观察和细腻的笔触,创作了一系列深受读者喜爱的都市小说。她的作品往往以独特的叙事特征和富有个性的人物形象,展现了现代都市生活中的种种情感纠葛,同时表现出独特的写作路向和风格。在当代文坛上,潘向黎凭借其都市书写和情感内涵,成为一位备受瞩目的作家。其中,她的最新作品《上海爱情浮世绘》更是以其深刻的表达和细致的描绘,引起了广泛的关注。

潘向黎

《上海爱情浮世绘》是潘向黎的一个短篇系列,由九个故事组成。这些故事都以上海为背景,围绕着爱情这一主题展开,展现了一幅幅鲜活的爱情画卷。其中,不仅有青春岁月的怀念,也有现实生活的洞察与反思,具有很强的时代感和现实意义。

虽然赶不上乡土文学创作的健旺,但是当前的都市文学创作也呈现出了多种创作路向并进的势头。其中一个路向就是延续了1990年代的写作路向,即写都市的浮华与艳俗,也即消费社会在中国初起时的影响,特别是女性成为物化、欲望化的符号,因此产生“女性独白”和“身体写作”,这一创作路向既重回到1930年代的海派现代主义现场,又有后现代风物的冲刷痕迹。潘向黎新世纪以来的都市写作与此是不同的,她的作品往往潜藏有一个从时代、政治、环境等方面考量的综合因素,是从惶惑的、浮躁的、肤浅的走向安稳的、内在的与深刻的,就像有论者指出的,也就是更为注重“情感内涵”的阐发[1],这是都市写作由表及里、由外到内、由浅入深的深刻变化,而其中时代、政治、环境等作为作家创作的基本背景并没有消失,而是构造成了作家的坚固的大墙,作家以此为依靠,也就能心神稳定、更有力量的书写都市,表达都市生活和情感内涵。这是潘向黎的这种都市文学创作出现转向的基本盘。

在《上海爱情浮世绘》中,潘向黎通过对女性形象的深入描绘,展现了她们在爱情中的心理变化和成长历程。这种写作方式既具有现代主义的特点,又带有后现代的痕迹,是文学自身的发展与时代的变化共同构成的面向,即一种同谋的关系,这使得潘向黎的作品具有很强的时代感和文化意义。在《天使与下午茶》这篇中,白羊座的杜蔻没心眼,性子急,单纯而干脆,冒失而幼稚。而双子座的卢妙妙聪明过人、智慧和感性并重具有双重人格。卢妙妙是文学博士,自诩深谙人心,对待杜蔻就不自觉的产生了一种异样的心理,面对杜蔻的一见钟情式的爱情,卢妙妙有疑惑、甚至看戏般的庆幸,“再说,她在成为一个隐秘的观察者的同时,暗暗地,心里有一种胜券在握的优越感和对自己都难以承认的期待。”[2]作家在写女性人物性格时不再仅仅局限于过往都市写作之中经常出现的单向度呈现,而是结合人物心理包括星相学等来建构人物的性格内涵,还要加上对读者观感的微妙把握,以及都市人(女性)的日常生活常态来表达。这样的写作更有时代的既视感。

在《上海爱情浮世绘》中,每一个故事都像一幅细致入微的画卷,将爱情的喜怒哀乐展现得淋漓尽致。具体来说,小说中的每个故事都以细腻的心理描写和生动的环境描绘为基础,呈现出各具特色的情感氛围。例如,《你走后的花》中的男女主角在分手多年后重逢,通过两人之间的微妙互动,展现了曾经的爱情如何在时间的洗礼中逐渐淡化,却又在内心深处留下了难以磨灭的印记。在这个故事中,潘向黎通过对人物心理的深入挖掘,将爱情的复杂性和无常性表现得淋漓尽致,但是又传达了“恋爱脑”的坚持与浪漫理想。而在作品的历史和文化背景方面,潘向黎的上海背景为她的作品增添了浓厚的地域色彩。她在小说中通过对上海的街头巷尾、人文景观的描绘,以及对上海话的运用,展现了上海生活的独特韵味。这是经过了1980年代的粗粝,和1990年代的混乱,再走过了新世纪初的昂扬,而达致的一种盛世安稳的时代特色,这其中的地域文化的呈现不仅使作品具有了鲜明的个性,也使得读者在阅读过程中能够更深入地理解上海这座城市的时代内涵。

还有一个基本盘则在于古典的熏染。古典的审美已然构造出了潘向黎都市写作心神清朗、美格纯正的气象。潘向黎在《梅边消息:潘向黎读古诗》和《古典的春水:潘向黎古诗词十二讲》等著作中,解读古典诗词多从正向来阐述,将古诗词中的人情物理、闲情逸致和心性高标一一和盘托出,使得中华正脉(文脉)耀显光芒,让人生寄托有了安放处所。不同于五四新文化运动以来对传统的打击,以及1949年以后对旧物的破毁与消灭,随着对1970年代末以来对政治文化的反思而产生的对中国人根脉的触摸、把握与梳理,潘向黎在此基础上更进一步,突显出的路数则是以心换心、以情感物,用体验来感悟传统文化精华,而更生出了脉脉心曲,可以浇灌一切待开之花!同时,潘向黎的写作也受到了古典文学的影响。她在作品中常常运用古典诗词和典故,使得作品具有浓厚的文化底蕴和艺术价值。不仅如此,潘向黎还扩展了作品的文化内涵,由中华文化延伸至日本文化,而这二者在历史上是经过了遇合的,从而催生出了含义深刻的古典内涵。在《上海爱情浮世绘》中,她通过对茶道和闲情的描绘,将中国和日本的文化在空间上拉近,展现了一种东方特有的情感和审美。这种写作方式不仅具有文化意义,也使得作品更加具有艺术性和审美价值。

在《兰亭惠》这一篇中,上海夫妇顾新铭和汪雅君设宴招待儿子曾经的女朋友司马笑鸥,司马笑鸥是一名外地来上海的打工者,非常漂亮,又很能干,顾新铭和汪雅君非常喜欢她,但他们的儿子却已与司马笑鸥分手了,这对夫妇尽管有万般不舍,但是最终也不得不放手。他们算是良知未泯,但对儿子再找富家女,放言“个人少奋斗几十年”的言行也不得不保持沉默。潘向黎在这篇小说中对“良知”的表达进一步说明了都市人在变化时代对传统价值观的回望与守护。与此相应的,潘向黎写上海没有一般时髦的“颓废”,其时间视野应该是在改革开放以来,笔下爱情的存在感也一步步地消融化解了许多上海书写中的残忍、精致、利己、自私以及精明,而回归一种爱情的“原点”或“原典”:总是有什么东西是不变的,永恒不变,以至于可以抵挡流俗和粗鄙,还有人心的荒芜。比如《旧情》中的齐元元与杜家晋,虽有父母干扰但最终还是复合了;《天使与下午茶》中的杜蔻与言家和,偶然相遇而一见钟情;《觅食记》中的苏允沛和王力勉,因日常习惯而最终走到了一起。这都是让人感动的现实版爱情故事。

和王安忆相比,王安忆笔下的情爱多了一些算计,人情世故多于真情,《月色撩人》中的一对中年夫妇,他们从知青时相爱,在改革大潮中做生意发达,可终于因生活琐事而心生罅隙而离婚,而再相见时也互不相让,这是革命年代激情的遗留物,在王安忆的琐细的叙述中又继承了张爱玲的人情冷暖的表达。潘向黎则是表现了有温度的,比较一般作家的乐观的进一步的表达。王安忆式的乐观是建立在对立物的基础之上出现的,因为有前时期比照,她的乐观因而寄托了理想。而潘向黎则是在心性稳定之中的平和之态,其建立的基础正是在时代的发展中所展现的正面力量,心性的纯正正在温良恭俭让之中。

潘向黎与卫慧、棉棉等也是不同的。卫慧等多写消费社会或者后现代社会潮流之下的征象,女性形象是物化的,欲望化的书写进一步地消抹掉了女性主体,爱情作为其寄托物也就丧失了存在的正当性。而潘向黎对爱情的正面表达也进一步地伸张了家学、教育、修为的个人价值,潘向黎所受到的言传身教与知识养成的不同,使得她的个人社会交往空间及知识获取空间存在差异,进而有着身正、优雅及温和的品性。这也可以看出潘向黎对放纵、轻逸及时尚的抛弃,而专注于世道人心中的爱情,从她的书写来看,在荒芜时代我们尚还能够获得温暖和信心。

当然,写个人性情也是潘向黎的都市文学写作的主要方面。在潘向黎创作于新世纪初期的《白水青菜》这一篇中,她的都市小说由写居家的知识女性转向职场白领。这篇小说中的成功人士“他”和老婆是大学同学,“她”居家,“他”有了小三。“她”给“他”做汤,小三上门讨教,“她”简单讲了汤的做法,小三被镇住了,一月后,半年不回家的“他”又坐在了家里餐桌旁,却再也没有喝到那时的汤了。“她”却告诉“他”要去当老师了。这个故事寓意深刻,男子一直喝汤却不知汤的做法,作家想要告诉的也就在这里了,“他”对“她”实在并不关心,也没有真正理解“她”在家庭中存在的意义,更加谈不上“她”的自我奉献和牺牲,也给不了“他”感动。小三嘟嘟也因为这一点放弃了“他”。小说中,“她”是一个内心很复杂,心思很细致的女人。而《永远的谢秋娘》中的“她”总不老,父母在文革中受折磨死去时,“她”只有六岁。长大后嫁了一个外交官后离婚,开了一个叫做“秋娘小厨”的餐馆,有品位,很吸引达官贵人。“她”后有遇到一个律师,他已经买好房装修好了,却意外死去。“她”的命运似乎就是这样了。通过一些细小的事情可以看出“她”的为人和性格:不张扬,有格调(品位),处变不惊,又顺应命运。在这两篇早期小说中,潘向黎刻意要表达的正是女性的个人性情。

而在《上海爱情浮世绘》中,潘向黎将个人性情与写个人性情更加完美地结合起来。她的写作既切迫情思,也接近深怀。在时间之上让虚空出位,使人生踏险,从而传达出温柔敦厚、雪藻洗石的人生雅致。其审美也就彰显了出神入化的个人情思,致使现代流脉馨香不断,余泽流转!可以说扩展了她本人新世纪开始的女性个人性情的抒写。“生活在上海的人,其实都是不容易的。上海的太阳,每一天都会有点疲惫地沉入黄浦江的波涛里,然后第二天洗得干干净净,神神气气地升起来,照耀得江的两边一片华丽明亮。在这片土地上,当初的冒险家也好,外国人也好,贩夫走卒也好,升斗小民也罢,今天的坐办公室的也好,吃体力饭的也罢,高高在上发号施令的也好,成天没命狂奔的快递小哥也罢,都被那轮被水洗过的新太阳照耀着,也感到自己的面前是有奔头的。一时不知道奔头在哪里,也是有想头和盼头的。有时候,刚有点沮丧,外滩的钟声一响,传统的威斯敏斯特旋律也好,后来的整点钟声也罢,在滔滔不断的江水和见多识广的建筑之间盘旋,被钟声提携了的江声,在上海滩浩大地升起,人不由得腰就挺起来,手里的各式提包握紧,皮鞋、高跟鞋、运动鞋,脚下都加快了步子。说总是充满希望,也许过于主观不准确,但上海人是皮实的,上海的‘芯’是有韧劲的,所以上海这座城市,沧桑兴衰,海纳百川,总是和‘颓废’二字没有关系。”[3]潘向黎身处的时代已大不同于穆时英时代,因此也就不同于穆时英对上海的表述:“上海,造在地狱上的天堂。”因此上海姑娘齐元元才有心劲应对母亲的生重病,作为单亲家庭的唯一孩子,她面对的是一场绝对的失败,但她不气馁,努力支撑下去。

还有建立在潘向黎体验与观察之上的都市性情书写。《旧情》中对“低温青年”的描述是:开心了不笑,难过了不哭,绝不麻烦别人,也最怕别人麻烦自己,不喜欢和人来往。《荷花姜》这一篇中,在形容女人时不仅注重外形,更为注重内韵:“身量苗条,体格风骚”,“这份苗条,这份动力十足的力量感和流畅的韵律感,却一定是多年运动和自律才能拥有的。”[4]而写男人则非要语不惊人誓不休:“这个男人举手投足就是有一股子味道,和一般人不一样,一定要说出来有什么不一样,只能说:好像他每次出现,身后都跟随着一对随从。好像他往哪里一站,追光就自动跟到哪里,他一抬眼,就有一个麦克风自动从空中挂下来,停在他的面前恰好的位置。”[5]同样在这篇小说中,那个餐厅老板丁吾雍是一个旁观者,旁观了男人和女人情感纠葛的过程,丁吾雍也提出了要和同居十年的女友结婚,他比鲁迅《孔乙己》中的小伙计更多了一些心理活动和主动性、研究性。可以看得见有一些现代作家的影子,比如穆时英的《白金的女体塑像》中的谢医生也是一位旁观者,他的面对白金女体的心理反应,以及最后结婚的结局(并不完全是结局,而是在小说叙述的中间)。也有施蛰存的意识流,比如《梅雨之夕》中对人的猜测和内心独白。就像在《你走后的花》这篇中写到的:“平时再现实不过的上海人,内心的深深处,其实又是喜欢传奇的。”[6]潘向黎写出了都市人的内在心曲。

这种对都市性情的表达也出现在对“面盲症”的描述中。在相比于现代时期郁达夫、新感觉派作家笔下出现的“欣快症”“厌女症”等都市性情的表达,对“面盲症”的写作与“低温青年”一样,揭示了都市的时髦与性情的新的变化。《觅食记》中白领苏允沛和王力勉中午外出觅食而相识,最终成为了一对,起因是他们两人初次见面互相认错了人,都以为对方是自己的中学老同学,却不料两人患了“面盲症”。文中的日本美食元素扩展了小说的表达空间,也让“面盲症”的都市时髦病进一步延展。还有都市信息场与情感的关联,《睡莲的香气》写的是关于都市婚外情感的表达,虽然主人公最终放弃了这段由微信聊天而产生的感情,但是其心理出现微澜的情感过程却是能被读者理解的,由此作者也进一步地传达了都市的自由度与心理空间的开阔。

潘向黎的《上海爱情浮世绘》通过描绘改革开放以来特别是新世纪以来的上海变化,宣示了她与比她更年长一代的程乃珊、金宇澄、王安忆、陈丹燕、孙甘露等作家的写作传承关系,同时也与日本文化有所联系。同时,潘向黎对“颓废”“媚俗”的决然拒绝,让人以为她忽略了写过大上海的1930、1940年代的“新感觉派”和1940年代的张爱玲,似乎与时代有了隔绝,好像潘向黎是局限于时代的写手,好像横空出世、无所依傍,因而让人觉得她是促狭与小气的。

其实不能这样简单的来看问题。首先,潘向黎应该是找到了一个写作中的“时间段”,也可以看作是历史视野,来传达她的写作雄心的,即改革开放以来特别是新世纪以来(尤其是最近一些年来)的上海变化,也即宣示了她与年长一代如程乃珊(1946生)、金宇澄(1952生)、王安忆(1954生)、陈丹燕(1958生)、孙甘露(1959生),以及更年轻的棉棉(1970生)、卫慧(1973生)的不同与区别;其次,是空间限定,写上海,又联系了日本(浮世绘作为背景),潘向黎曾在日本留学,可以说又是她人生阅历的呈现;再次,是语言,国语中穿插了上海话(主要是人物的语言对话),潘向黎小说的写作风格具有高超的心劲、心中拥有标高与美格,通过上海话的运用,展现了上海的风土人情和生活气息。

如此,时代、古典与性情这三个方面影响和构成了潘向黎都市写作的基本盘,形成了以心神清朗和美格纯正为特征,并具有很高辨识度的创作风格。具体而言,是潘向黎《上海爱情浮世绘》中所描绘的上海都市、人情世故与人物形象,印证了以上诸面,当前的都市文学写作又有了新的收获。即出现的积攒起来的心劲(从时代、前辈、语言那里生成的);心中的标高与美格(这是个人修为、知识养成及家庭教养而来)。我们可以看到潘向黎的写作呈现出别样的风格和特点。首先,她的故事情节紧凑,叙事简洁明了,语言清新自然。其次,她注重细节描写和人物形象的塑造,使得故事具有很强的现实感和人物性格特点。例如,在《睡莲的香气》中,男主人公在一次网恋中重新审视了自己的情感,发现自己的爱情观有所改变。通过对他内心世界的描写,潘向黎展现了一个普通人在爱情中的成长和变化。此外,在《你走后的花》中,她通过对男女主角重逢场景的描绘,展现了曾经的爱情如何在时间的洗礼中逐渐淡化,却又在内心深处留下了难以磨灭的印记。这种描写方式既具有情感共鸣,也具有深刻的人文思考。在艺术特色方面,潘向黎的文字温润疏朗,既具有学者般的沉潜与深邃,又不失生动的文字感和丰富的情思。她的故事虽然短小,却蕴含着深厚的情感力量。

总的来说,潘向黎的《上海爱情浮世绘》是一部具有极高文学价值和深刻社会意义的作品。它不仅展现了现代都市生活中的种种情感纠葛,也展现了作者对爱情和人生的独特思考。它不仅通过对爱情的细腻描绘展现了人性的美好与复杂,同时也借助上海这一具有丰富文化内涵的城市背景,呈现出当代都市生活的真实面貌。同时,潘向黎的写作路向和风格也为我们提供了一种新的阅读视角和思考方式,无疑为当代都市文学注入了新的活力和内涵。她以独特的笔触和敏锐的洞察力,将当前中国都市文学创作推向了一个新的高度。

注 释

[1]贺仲明:《当代上海情感文化的深度建构——评潘向黎的〈上海爱情浮世绘〉》,《上海文化》,2023年第2期。

[2]潘向黎:《上海爱情浮世绘》,人民文学出版社2022年版,第89页。

[3]潘向黎:《上海爱情浮世绘》,人民文学出版社2022年版,第38—39页。

[4]潘向黎:《上海爱情浮世绘》,人民文学出版社2022年版,第4—5页。

[5]潘向黎:《上海爱情浮世绘》,人民文学出版社2022年版,第5页。

[6]潘向黎:《上海爱情浮世绘》,人民文学出版社2022年版,第258页。

作者简介

管兴平,长江大学人文与新媒体学院教授,诗人。曾在医院工作7年,现从事中国现当代文学的教学与研究工作。

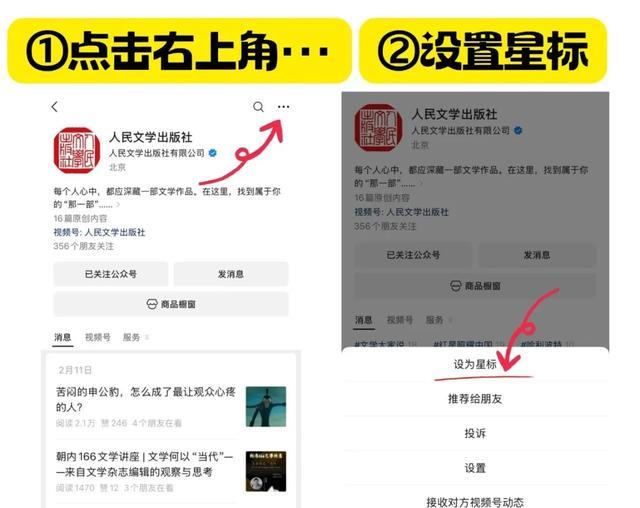

星标“人民文学出版社”,愿好文学始终与你相伴~

星标指南:点击账号↑

稿件初审:张 瑶

稿件复审:张 一

稿件终审:王秋玲