文丨张安然 图丨网络

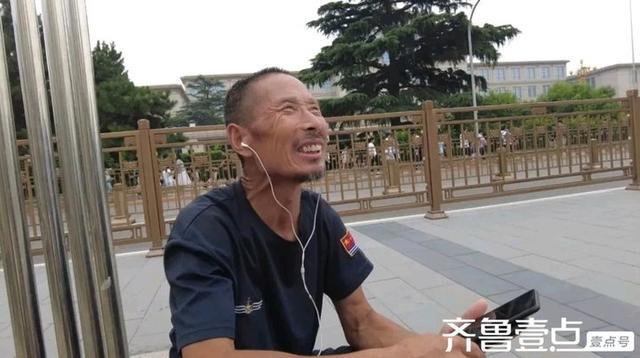

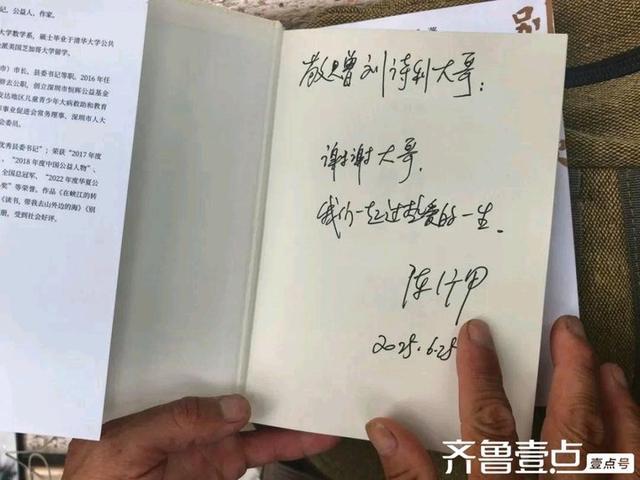

前些日子,一位年近六旬的农民工在北京西单逛书店时,恰巧赶上了陈行甲的新书分享会。因其着装打扮看起来与周围的环境有所悬殊,很快引起了《人民日报》编辑张炜煜的注意。张编辑特意行使了“特权”——加塞引荐给了陈行甲老师;陈老师遂签名赠书,并热情拥抱了对方。这一片段被定格后上传至网络,热心网友纷纷点赞转发,这位名叫刘诗利的农民工也因此“火”了。

一时间,关于此事的评论和报道纷至沓来,大家为此感动——被刘诗利的纯粹、张编辑的善良、陈行甲的真诚所折服。后来,刘诗利在《人民日报》撰写了《读书,把自己弄得好一点》一文,藉此,这位来自河南濮阳的农民工大哥以更立体的形象展现在了人们面前。

刘诗利,这位淳朴的河南汉子,年轻时曾做过村小学的代课老师。他在文中说:“那时呀,第一节课都是阅读,我带着学生有感情地朗读课文,帮他们培养读书的兴趣。”透过文字,我能想象到,曾几何时,清晨的第一缕阳光落在教室前的讲台上,这位乡村教师手持课本在教室内踱步,红砖青瓦的教室里随即传来农村娃稚嫩的读书声……

岁月流转,家庭负担渐重,刘诗利只得辞职外出打工。他干的是绑钢筋、打混凝土、砌墙之类的活儿。闲暇时,他喜欢逛书店,经常一待就是几个小时,陶醉其中。用他的话说:“每次翻开书,都有一种轻松愉快的感觉,感觉不赖,怪得劲……”他翻阅的既有电焊、建筑之类的工具书,也尤其喜欢看古诗词。

我惊异于这位刘大哥能有如此豁达高远的精神追求。他放弃三尺讲台、奔波于城市的劳务市场,皆是为生计所迫,脸上的千沟万壑道尽生活沧桑。可大哥不但没有被生活磨平棱角,反而越发纯粹通透。犹记得视频中陈行甲老师的那个拥抱,刘大哥一改拘谨之态,双眼眯成一条缝,嘴巴微张,笑容酣畅。两个不同身份、不同职业的男人心有灵犀地拥抱在一起,此时,大家除了感动还是感动。

事件为何有此热度?是什么让大家感受到了温度?我以为,这是一个温情的故事——现场老师及陌生书友的相知相惜、网友的互动,共同铸就了读书人的佳话。

这让我想起《平凡的世界》中,孙少平高中毕业面临回家务农的未来时,田晓霞对他的寄语:“不管怎样,千万不能放弃读书!我生怕我过几年再见到你的时候,你已经完全变成了另外一个人。满嘴说的都是吃,肩膀上搭着个褡裢,在街上瞅着买个便宜猪娃;为几根柴火或者一颗鸡蛋,和邻居打得头破血流;牙也不刷,书都扯着糊了粮食囤。”

如今生活节奏越来越快,人心浮躁,人们越来越追逐短平快带来的即时利益,试问有几人能静下心来读书呢?刘诗利之所以让大家感动,更多的还是他那份初心——不带功利性的阅读。读书于他来说不是为了改变命运,而是“充电”和休息,是精神的徜徉,是灵魂的栖息,是生命的回响。

记得去年读过我们县作协副主席马晓璇老师写于第十一届茅盾文学奖颁奖典礼后的文章,其中一段文字让我印象很深:“文学是做梦的艺术,也是人类心灵最后的芳草地。它可以让我们暂时抛开当下的不堪,引领着我们回到人类初萌时至真至纯的时刻,在这里洗涤身心,积蓄力量,再次出发。它能唤醒人类记忆中所有的美与真,帮我们重拾人世美好的信心,战胜精神世界的荒芜与贫瘠。现实生活中,有多少人,因为有了文学的陪伴,才能抛开生活中的种种不堪,心怀美好,负重前行。”

当然,咱们普通大众读书不必非得上升到文学的高度,正如刘诗利所说,“把自己弄得好一点”,这就够了。此外,某些写作者,不能只沉浸在自己的世界里,站在云端俯视大地;与其搞“悬浮文学”,倒不如弯下腰来,让指尖沾满泥土的同时,抬头看见天空。陈行甲老师,我觉得就是很好的榜样!

大家在学习和工作中遇到困难,想着遥不可及的目标,往往会陷入焦虑和内耗,结果事情反而越发做不好。放下功利,轻装前行,人生或许会更豁达,一如经历“乌台诗案”后的苏轼写下了“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。

累了,读读书,歇一歇。

浮躁了,读读书,静一静。

读书,守一份纯粹,做至真至纯的自己。

作者简介:张安然,山东济宁市作协会员,曾为农民、矿工,做过IT相关工作。

壹点号 掬一抹斜阳

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省800位记者在线等你来报料!