今天(18日),著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病在北京逝世,享年103岁。

几年前,在百岁寿辰上,杨振宁曾深切怀念先他而去的挚友邓稼先:“这50年,我符合了你‘共同途’的嘱望,相信你会满意的。”

回顾两人的科学生涯,杨振宁在理论物理领域取得了举世瞩目的成就,获得了1957年诺贝尔物理学奖。而被誉为“两弹元勋”的邓稼先,则为完成中国原子弹和氢弹的研制,隐姓埋名二十余载。

他们的故事,始于年少时的同窗共读,历经岁月变迁,各自绽放光芒,最终以一句 “但愿人长久,千里共同途”,镌刻下跨越时空的真挚情谊与共同理想。

“贡献给世界的,如此深奥;奉献给祖国的,如此纯真。”今天,同《夜读》一起,回顾杨振宁与邓稼先的“千里同途之约”。

视频加载中...

△《感动中国》7分钟视频回顾杨振宁与邓稼先“千里同途之约”

杨振宁与邓稼先

友谊的10个瞬间

01

杨振宁7岁时,跟随父母来到清华园。杨振宁的父亲杨武之是著名数学家,执教于清华,邓稼先的父亲邓以蛰则是中国现代美学奠基人之一,在清华大学哲学系任教。杨邓两家祖籍均为安徽,邓稼先比杨振宁小两岁,两人的友谊由此开始。

杨振宁印象中的清华园像一个避风港,“几乎每一棵树我们都曾经爬过,每一棵草我们都曾经研究过。”也就是在这,13岁的他第一次说出“将来有一天我要拿诺贝尔奖”。

后来,杨振宁和邓稼先先后进入崇德中学,两个好朋友常在一起聊天、玩耍。崇德中学浓厚的学术氛围与开放的讨论环境,培养了两人对科学的共同兴趣。1937年七七事变之后,两家人先后南迁,这段求学经历被迫中断。

1941年,邓稼先考入西南联大,重新遇到了也在该校读书的杨振宁。两人欣喜不已,虽然不同年级,但他们时常一起探讨物理学领域的问题,二人还常在一棵树下同念古诗。

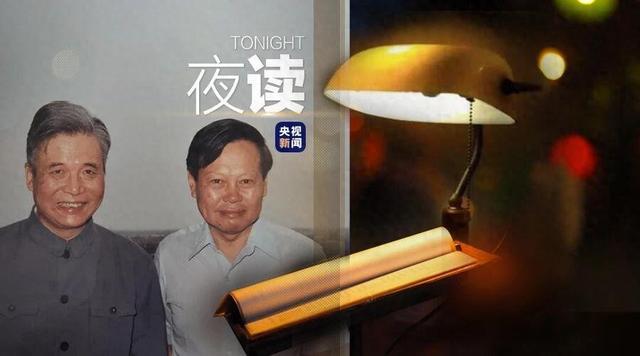

1945年,杨振宁赴美留学,三年后,邓稼先也来到美国。虽然两人不在同一所学校,但一直密切联系,保持着深厚的友谊。用杨振宁的话说,“50年的友谊,亲如兄弟”。

△1935年杨振宁于清华园西院11号

02

1948年,邓稼先前往美国普渡大学物理系深造。其间,邓稼先没少接受杨振宁的资助。正如他后来曾多次对夫人许鹿希说过的,“杨振宁对我们家,是两代的恩情”。

假期时,邓稼先还会到杨振宁所在的普林斯顿高等研究院找他。杨振宁是该研究院的研究员,而1945年研制出第一颗原子弹的罗伯特·奥本海默当时在该研究所担任所长。

直至今天,依然有很多人将邓稼先和奥本海默作比。对此杨振宁说:“奥本海默是一个复杂的人。佩服他、仰慕他的人很多,不喜欢他的人也不少。邓稼先则是一个最不要引人注目的人物,和他谈话几分钟就看出他是忠厚平实的人。他真诚坦白,从不骄人。他没有小心眼儿,一生喜欢‘纯’字所代表的品格。”

△1950年,邓稼先从美国学成归国。图为杨振宁(左一)和弟弟杨振平(右一)与邓稼先在美国留学期间的合影。

03

1950年,杨振宁和邓稼先的人生道路上出现了一个分岔口:仅用了1年零11个月时间就拿到博士学位的邓稼先,选择了回国工作,而杨振宁则选择留美继续从事理论研究。

这一分别,就是20多年。

1971年,中美关系有解冻迹象,杨振宁就迫不及待地踏上了归途。回国后,他交给科研人员一份希望会见者的名单,其中排在第一位的,就是邓稼先。因为他心中一直悬着一个疑问:美国学界一直传言,中国原子弹研制成功,其中有美国科学家的帮助,杨振宁希望邓稼先能打破这个传言。

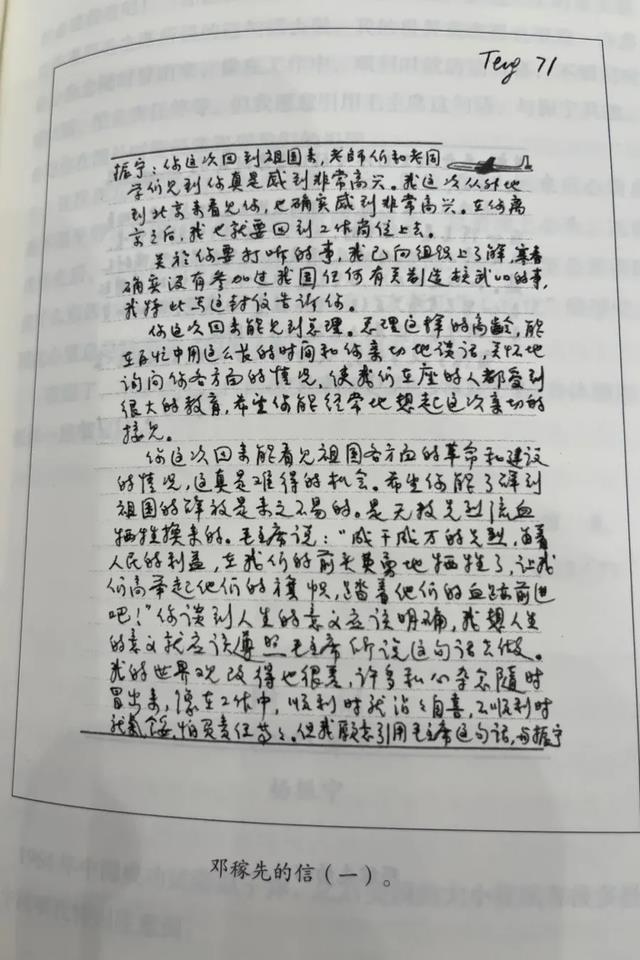

这次阔别已久的见面后,邓稼先转交给他一封信,确凿地回应道:中国的原子弹,完全是中国人自主研发。此外,他还写道:“这次在北京见到你,时间虽然不长,但每天晚上回来后心情总是不很平静,从小在一起,各个时期的情景,总是涌上心头。这次送你走后,心里自然有些惜别之感。和你见面几次,心里总觉得缺点什么东西似的,细想起来心里总是有‘友行千里心担忧’的感觉。因此心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途’。”

杨振宁拆完信之后热泪盈眶,他感到一种灵魂深处的震荡,“当我知道邓稼先的回答之后,感情上的冲动不是当时能控制住的。”

△邓稼先于1971年写给杨振宁的信。图源:《晨曦集》

04

“你听说过邓稼先吗?”20世纪80年代,杨振宁在中国向一名从北京大学核物理专业毕业的大学生提问。见对方摇头,杨振宁极为震惊,“邓稼先为国家作出那么大的贡献,中国学核物理的大学生竟然不知道他的名字。”

这种情况的出现,其实是出于保密的需要,“邓稼先”这3个字不能和核武器有联系。很长一段时间里,他的名字和他从事的工作一样,是中国最高机密。直到1986年,邓稼先去世前一个月,“解密”工作才展开,绝大多数人才第一次听说他的名字。

但他的名字,杨振宁一生从未忘却。

△1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京。

05

1985年,邓稼先确诊直肠癌。临终前,杨振宁来看他,拍下了一张珍贵的合影。

杨振宁对邓稼先的评价是:“邓稼先的一生是有方向、有意识地前进的,没有彷徨,没有矛盾。如果稼先再次选择他的途径的话,他仍会走他已走过的道路。”

他的道路,就是要让贫穷落后的祖国强大起来。

△1986年6月,邓稼先在医院与来访的杨振宁合影。

06

1987年10月23日,又一次回国访问的杨振宁来到八宝山为邓稼先扫墓。

仪式结束,许鹿希把一个蓝色盒子送给杨振宁。盒面写的上款是“振宁,致礼存念”;下款是“稼先嘱咐,鹿希赠一九八七·十”。杨振宁的目光在“稼先嘱咐”四个字上有瞬间停留。

这是一套产自二人共同家乡安徽的文房四宝,也是邓稼先最后嘱托留送杨振宁的东西。

07

1993年,杨振宁撰写了《邓稼先》一文,后被收入《语文》课本。文章的末尾有这样一段:

“假如有一天哪位导演要摄制邓稼先传,我要向他建议背景音乐采用五四时代的一首歌,我儿时从父亲口中学到的:‘中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空,长江大河,亚洲之东,峨峨昆仑……古今多少奇丈夫,碎首黄尘,燕然勒功,至今热血犹殷红。’我父亲诞生于1896年,那是中华民族仍陷于任人宰割的时代。他一生都喜欢这首歌曲。”

08

邓稼先的夫人许鹿希整理《邓稼先文集》时,对核物理并不了解,只得反复翻看、研究杨振宁寄来的英文书,从原子核、中子、链式反应等概念学起。

在她和邓稼先的那套老房子里,有两张老旧的单人沙发,上面铺着一层又一层的垫子。沙发是1971年为了接待回国探亲的杨振宁,邓稼先特地从单位借的。2016年,杨振宁去看望许鹿希,一进门,坐的还是45年前的那张沙发。

09

许鹿希曾回忆说:“邓稼先对于杨振宁先生在学术上的造诣十分推崇。他多次对我和朋友们说,‘如果不是诺贝尔奖规定每人只能在同一个领域获得一次的话,杨振宁应当再获得一次诺贝尔奖。你知道不,杨振宁在规范场方面的造诣非常之高,是他一生在物理学领域的最高成就,它比起‘宇宙不守恒’来,对物理学的贡献还要基本,意义还要深远。它不但影响当代,其前瞻性是以世纪来论的。’”

10

2021年,杨振宁在百岁寿辰上怀念邓稼先:“中国的原子弹爆了以后,美国的报纸很快就有种种消息,其中一项我注意到,说是设计中国原子弹的重要人物里,有邓稼先。邓稼先是我在中学、大学知心的朋友,我想,他跟我的关系,不只是学术上的关系,也超过了兄弟的关系。”

“邓稼先写了一封信,在信的最后,他给了我一个期望,是‘但愿人长久,千里共同途’。我觉得今天,50年以后,我可以和邓稼先说:稼先,我懂你的‘共同途’的意思。我可以很有自信地对你说,我这50年,是合了你“共同途”的瞩望,我相信你会满意的。”

这是两位老人隔着几十年的岁月和生死,对着当年意气风发,共同许下的报国志愿的深情回答。

视频加载中...

△杨振宁生前怀念邓稼先

致敬,缅怀!

监制丨王元

主编丨马文佳

编辑丨李柯谕