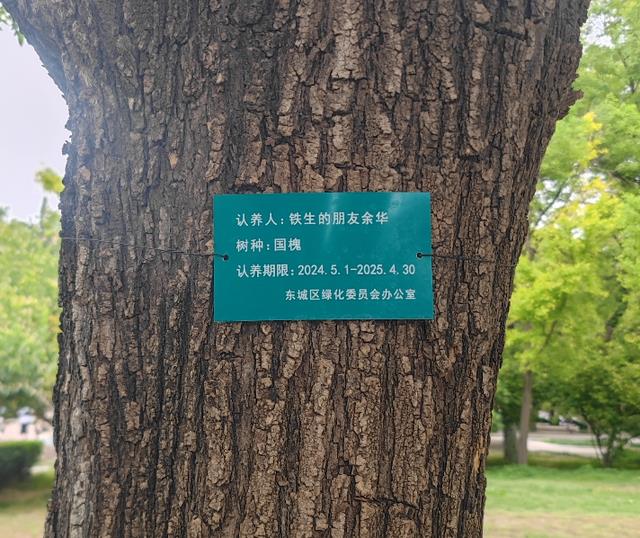

近日,不少网友关注到北京地坛公园“余华与铁生的友谊树”。这两棵国槐,一棵上面写着“认养人:余华的朋友铁生”,另一棵写着“认养人:铁生的朋友余华”。

地坛公园的工作人员解释说,“这两棵树是普通游客认养的,取了这样的名字。”这两棵树,再次激起了大家对余华与铁生友谊的回忆。有网友说,“这两个名字放在一起突然很想哭”“余华与铁生,让我看到了友谊最好的样子”。

今天的《夜读》与大家一起,借此重温那些深埋于文字中的岁月,捡拾属于余华和铁生的友谊碎片。

“有一种友谊,叫余华与铁生”

01

一档节目中,余华和一群作家朋友在海边合影,有人无意间提到了“轮椅”,余华突然看着远方,神情落寞地说:铁生不在了……

美好的景色,愉快的氛围之下,余华想到的,却是那个离开许久的朋友。

02

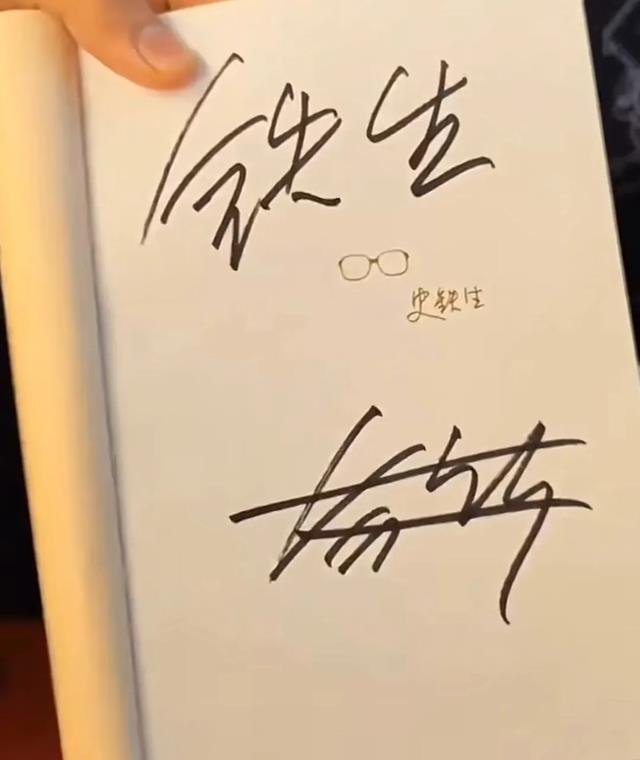

一次签售会,有读者拿来一本史铁生的书,余华惊讶了一秒,“这是铁生的?”然后在扉页写下了“铁生”二字,划掉了自己的名字。

后来,这样做的读者越来越多。余华说,“如果书上的签名是‘史铁生’,很可能是他本人签的;如果是‘铁生’,那肯定是我签的。”

03

余华曾讲起史铁生写的一封信。当时他分到一户四居室的房子,特地向余华报喜,还在信中附上电话号码,不忘感叹,“我是这个世界上最幸运的人”。

对此,余华后来说,“一般人遭受过这样的苦难,会对世界产生畸形的价值观。铁生是一个没有恶意的人,而且什么怨言都没有,对世界充满了爱。”

04

大概是1990年秋天,余华、莫言等人受邀去辽宁文学院讲课。余华提议把史铁生叫上,但大家担心他的身体,怕他拒绝,没想到他竟愉快地答应了。那时候从北京到沈阳直快列车要跑一夜,几位作家把史铁生连同轮椅一起抬到列车上。

铁生说,自己是“中国作家中被抬举最多的一个”。

05

这次出行中的一天,学员们要与北京来的几位作家踢足球,因为没有足球场地,所以只得在篮球场上踢,篮球架下的框子就是球门。莫言对此回忆道,“余华把史铁生推到框子下,让他当守门员,然后对辽宁文学院那帮猛男说,‘史铁生是一位伟大的身有残疾的作家,你们看着办吧。’于是,两支球队合攻一个球门的奇观就出现了,撇下了史铁生坐在轮椅上抽烟,傻笑。”

这并非无厘头的捉弄。事实上,史铁生曾在《我的梦想》一文中写道,“其实我第二喜欢足球,第三喜欢文学,第一喜欢田径。”

06

余华回忆,自己有一次和史铁生坐火车出行,坐在下铺聊起外国的文学和作家。当时旁边有位年轻人好奇地盯着他们,等到余华到上铺休息,年轻人忍不住问史铁生:“你是做什么工作的?”

史铁生没有明确回应,最后在对方的反复追问下,他才说,“写点文章,能够拿点稿费。”年轻人恍然大悟,“你是记者!”史铁生顿了一下,“也不能说我是记者……”

躺在上铺偷听的余华捂着嘴偷笑,因为他想听史铁生究竟会如何说出自己的职业,但直到最后,史铁生都没好意思说自己是作家。

“这就是铁生。”

07

余华曾讲过这样一个故事。

1995年,《大家》杂志社发起一个文学奖项,奖金10万元。《大家》的主编希望能刊登史铁生的一篇长篇小说,还表示史铁生获奖没有任何争议。然而,史铁生坚决不愿意,因为这篇文章之前已经确定要在《收获》杂志发表。

余华说,当年的10万元奖金是巨款,而史铁生没有工作,全凭写作养活自己,还要看病,很需要钱。“但铁生再穷,他也不会跟朋友们借钱。他再穷,也不会为了钱去换一个杂志发表。”

08

莫言曾在《忆史铁生》中这样回忆他们三人的相处,“在史铁生面前,我很拘谨,生怕说出浮浅的话惹他嗤笑,生怕说出唐突的话让他不高兴,但相处久了,发现我这些担心都是多余的。一般情况下,当着身体有残疾的人的面说此类话题是不妥当的,但口无遮拦的余华,经常当着史铁生的面说出此类话题,而史铁生只是笑着,全无丝毫不悦。”

09

余华说,“铁生对于今天的我们来说,最大的意义在于他的乐观,他总是能够在消极里边,发现出积极来。”

史铁生确是如此。关于自己的职业,在他看来是,“主业是生病,业余写点东西。”而对于自己那在他人看来算是苦难的半生,史铁生这样评价,“有个叫史铁生的家伙,扶着轮椅,在这颗星球上询问过究竟。”

写在最后

这世上最好的友谊莫过于,我尊重你,我更懂你。

史铁生在《我二十一岁那年》中曾写道:“二十一岁末尾,双腿背叛了我,我没死,全靠友谊。其中,‘友谊’的两层含义,一个是友谊医院,另一个是和挚友的交情。”

史铁生离开的这些年,余华也一直想着他。“别忘了还有铁生”,他曾在各种场合提及这一点。

所谓“一个人真正的死亡,不是生命的结束,而是被遗忘”。而史铁生,他从未离开过。

文/央视新闻《夜读》整编

部分内容综合自

《不被大风吹倒》莫言 北京日报出版社 等

图/视觉中国

监制丨王元

主编丨马文佳

编辑丨李柯谕