华洪立

大家好!我是新华社驻坦桑尼亚记者华洪立。今天,我想给大家讲述三张照片背后的故事。

2025年6月15日,在坦桑尼亚达累斯萨拉姆市海边,张军桥(左)营救溺水的当地女子。新华社发

第一张照片拍摄于坦桑尼亚达累斯萨拉姆市的海边,记录的是中国援坦桑尼亚医疗队队长张军桥生前最后的身影。6月15日下午,张军桥为救一名当地溺水女子不幸牺牲,年仅38岁。

收到消息后,我第一时间赶往事发海滩,发动所有力量寻找目击者,最终找到了这张照片。当我看到这张照片时,呼吸一度凝滞。这张照片不仅定格了张军桥奋力救人的瞬间,也是中国医生救死扶伤、不畏牺牲精神的真实写照。

次日,我来到张军桥援外所在的穆欣比利国立医院。当地医护人员仍无法接受他已离去的事实。我一边安抚他们的情绪,一边展开采访。他的坦桑同事、麻醉科护士埃利克红着眼睛告诉我:“他是我的同事,也是我的老师。他耐心又温暖,手把手地教我成长。”

坦桑尼亚卫生部一位官员也对我说,张军桥主导的麻醉培训,正是该国医疗系统长期急缺的项目。他说:“我们不仅失去了一位医生,更失去了一位朋友。”

张军桥的离世在这个东非国家引发了广泛关注和深切哀悼。社交媒体上,我看到坦桑网友纷纷留言悼念这位中国医生:“他不是我们国家的人,却为我们国家的人付出了生命”“愿你在天堂继续行医,那里也一定需要像你这样的人。”

追悼会上,三百多人涌入医院向他告别。大家低头、鞠躬、垂泪。

一个又一个声音,把张军桥还原成我眼前那个鲜活、温暖、坚定的人。我意识到,我不只是来记录一个人的离世,更是记录他未竟的故事,留下它延续下去的可能。

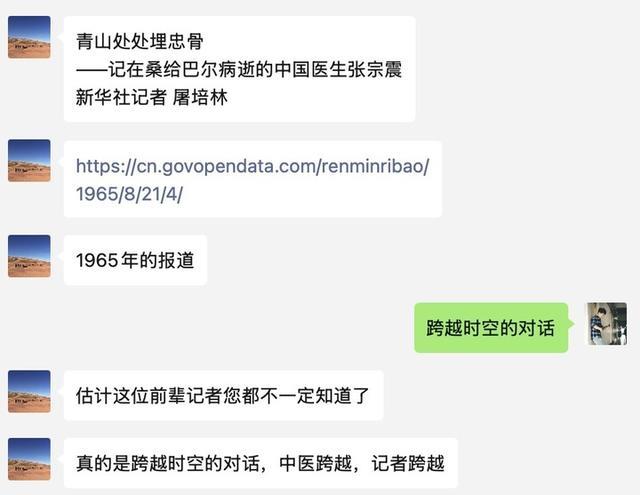

记者华洪立与中国援桑给巴尔医疗队队长的微信聊天截图。(记者本人供图)

第二张照片是我手机微信一段对话的截图。中国援桑给巴尔医疗队队长给我分享了一篇1965年新华社驻坦记者屠培林的通讯《他永远活在非洲人民心里——记在桑给巴尔病逝的中国医生张宗震》,讲述的是首位援坦桑尼亚中医张宗震以银针济世、不幸病逝的故事。文章中的每个字读来都让我深觉震撼。

60年后的今天,我再次来到张宗震大夫曾经工作过的地方,采访到当地护士法塔玛,了解到她现在可以独立且熟练地为当地病患施针,我的心情更是激动不已。

张宗震手中的银针不仅传给了一代又一代的援非医生,如今更是传到了坦桑医护人员的手里,让中医在非洲扎根,让中国医生救死扶伤的精神在非洲扎根,让中非友谊在两国人民的心里扎根。

而我也站在前辈曾站过的地方,接过他传递给我的笔,记录着中国医生手里的这根“银针”。诚如这张截图里队长所说,这“真的是跨越时空的对话,中医跨越,记者跨越。”从张宗震到张军桥,从银针到手术刀,一代代中国医生在非洲大地上奉献着,而我也接续前行,书写着中国援外医生的故事。

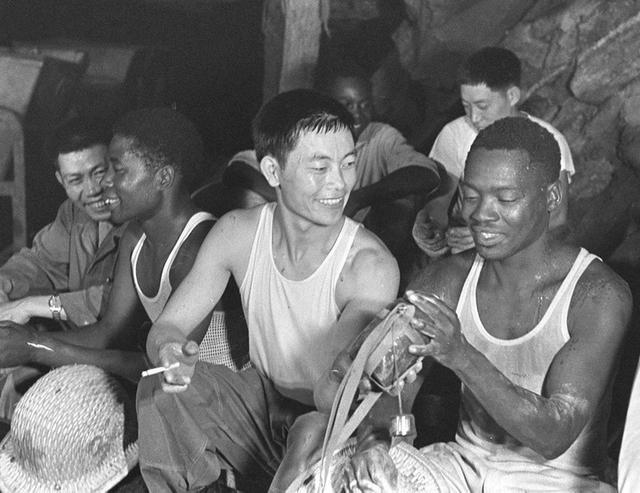

中国工程技术人员杨永富(右二)和抢救他的坦桑尼亚工人姆辛加(右一)在一起亲切交谈。李生南摄

第三张照片是新华社记者李生南在1971年拍摄的坦赞铁路的故事。中国工程师杨永富被困于隧道险情,坦桑工人姆辛加不顾安危,用双臂死死撑住百斤巨石,救他于生死边缘。获救后的杨永富和姆辛加都露出了笑容。

53年后,我带着这张照片,采访了已经71岁坦桑尼亚人恩贡亚尼。他曾参与修建坦赞铁路,而后成为一名司机。看到照片的一刹那,他眼中泛起泪光:“我记得他们!我们一起修建的,不只是铁路,更是一生的兄弟情。”

几十年过去,坦赞铁路建设者的身影早已隐入历史长河,但他们的精神不仅未随时间消散,反而扎根在这片土地里,发芽、生长、开花,成为我讲好中非故事的灵感源泉和精神坐标。

在非洲做记者的这两年里,我采访过总统,也采访过街头叫卖椰子的摊贩;见证过援非医疗队不眠不休的日夜,也跑过中国企业在非洲大陆修路架桥、点亮村庄的建设现场。在一帧帧光影之间,我看见了真实的非洲,也看见了中国人在这片土地上奋斗和奉献的足迹。

在无数个瞬间,我深切感受到,能成为这场跨越时空的中非友谊接力中的一员,是何等荣幸。我将站在前辈们曾奋斗的土地上,握着他们曾握过的笔,举起他们用过的相机,继续讲述“张宗震”和“张军桥”们的故事,续写这片土地上新时代中非友谊故事。

谢谢大家!

2024年1月16日,华洪立在坦桑尼亚坦赞铁路局采访坦赞铁路局局长钦安度。

2024年3月8日,在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行的中非智库论坛上采访浙江师范大学非洲研究院院长刘洪武