今天,我的案头新添一册泛黄的《中国文学名著导读》,封底钤着“旧书不厌百回读”的闲章。摩挲着粗糙的纸页,忽然想起新冠疫情前辽宁大学王老师赠我的那本同款书。彼时闭门深读,朱砂笔在纸页间游走,眉批上有我对曹植笔下宓妃的形象概括,旁批里藏着穿越千年与屈原对饮的醉意,夹缝中记着对陶潜东篱的羡慕,空余处有对思考题的回答与阐释,还粘贴了一些纸片,零星写下自己的思考,其中不少心得已经转化成文字并发表。谁曾想新冠疫情解封后借予某位青年,竟如黄鹤一去杳然,空余书架上那道淡淡的尘痕。

真是无巧不成书。一天,天津的一位大三学生在网上买了一本二手书(书中有我的藏书印,以及我留给借书者的电话),因有感于我的详细批注,电话联系我,希望物归原主。当时颇为心动,有种失而复得的激动,我希望以高于其购书的十倍价格“赎”回来。转念一想,一位学习理科的学生这么喜欢这本书,还是作罢。他说:“我认真读完这本书,两万多字的批注给了我很好的导航作用,从批注中,我可以断定您是一位造诣精深的作家或者是一位资深的中文教授。”我的藏书遇到知音,也算没有辜负我的研究成果。

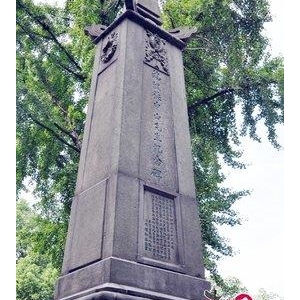

这让我想起明代宋濂在《送东阳马生序》中自述借书之艰:“每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。”寒冬腊月砚台结冰,抄书人呵气成霜犹不敢懈怠,唯恐误了归期。当代人或许觉得古人迂腐,却不知“计日以还”里藏着对文字的敬畏。犹记中华人民共和国成立初期,毛主席作为一代伟人,向故宫借阅《中秋帖》,特批“阅毕即还”;在国家图书馆借《容斋随笔》,按期归还时还附上读书笔记。借书如借剑,既要有借的诚意,更需有还的担当。

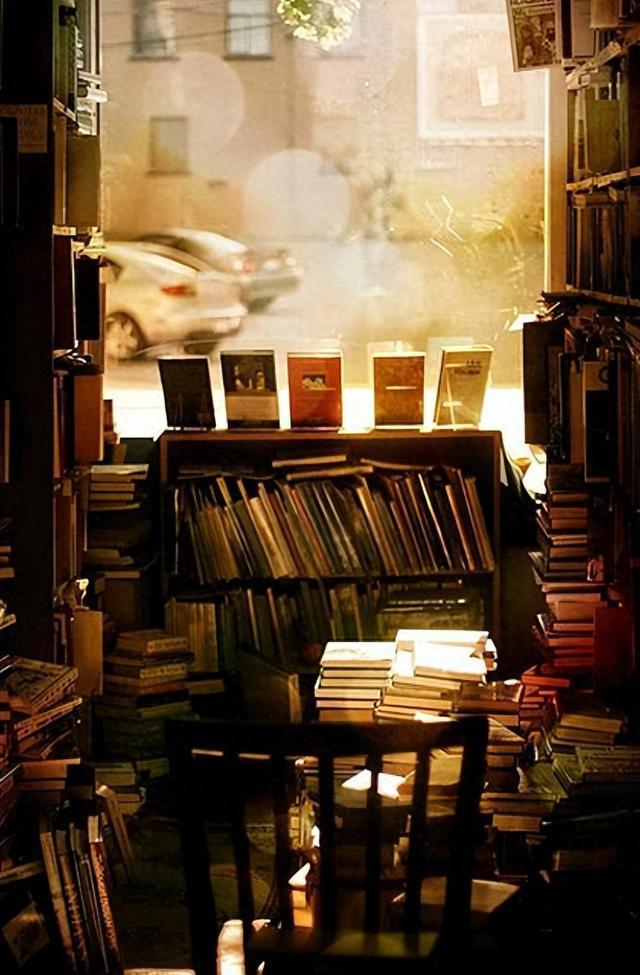

图片源自网络

而今某些借书人,倒像是《庄子》里“子非鱼”的诡辩者。见我家三万藏书如见金山,开口便是:“先生坐拥书城,何惜区区几册?”这般强盗逻辑,竟还裹着道德糖衣。他们不知我四十年来访书之艰:为寻《中国书法全集》,历时十年之久,耗资近万元;一套300本的国学经典丛书,辗转全国几十个书店才收入书斋;在北京出差,到王府井买书,只留下了回家的路费。凡夫俗子更不知每册藏书皆如养士,需定期通风防蠹,梅雨季要添置芸香草,三伏天得搬动晾晒。这般苦心孤诣,岂是“藏书癖”三字可以轻慢?我忝列“全国十大读书人物”“荆楚十大藏书名家”“全国百姓学习之星”,光环后面是几十年如一日的孜孜不倦。

然则,藏书终究是为了用书。昔日张元济创建涵芬楼,叶景葵营建合众图书馆,皆以“藏用相生”为旨。我的书斋常年开放,有学子来查资料,有作家来翻史料,有匠人来寻图谱,更有创业者来寻找理论支持。曾见,一位包工头借到一本建筑设计图书喜出望外;一位农家乐厨师接过我赠送的十几本菜谱,三鞠躬表达敬意,大年初一给我拜年;一位出狱不久的小伙子读到《世说新语》拍案叫绝。此时方觉书架不是囚禁文字的牢笼,而是孵化思想的温床。

暮色渐深,书橱投下长长的影子。我忽然想起那个虔诚借书的青年,真的不希望他成为以书装点门面的伪君子。我心中涌起了对那位天津书友的敬意。以书会友,何其快哉。可爱的大学生窥见文学堂奥,倒也不负当年王老师题赠时写的那句“奇文共欣赏”。

我还是想提醒天下借书人,莫忘了陶渊明“奇文共欣赏,疑义相与析”的上句——“邻曲时时来,抗言谈在昔”。书缘,终究要落在“相与”二字上。

来源:《阅读时代》2025年第5期

作者:杜权成(本刊特约撰稿人)

编辑:马京京

【声明:本号为“全民阅读推广”官方公益账号,转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或其它不妥之处,请联系我们。我们将及时更正。谢谢】