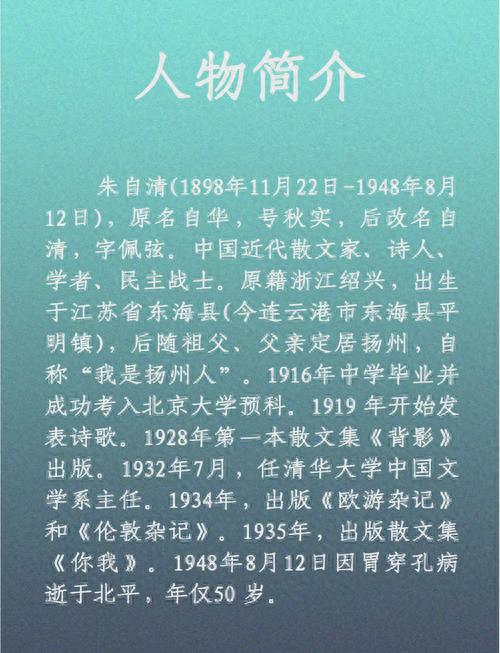

朱自清,现代著名散文家、诗人,代表作有《背影》《荷塘月色》。

1942年的秋夜,天空阴沉,雨丝细密地打在窗棂上,发出轻微的敲击声。朱自清坐在书房里,微弱的灯光映照出他苍白的脸庞。屋外的雨声似乎与他内心的沉重交织在一起,让整个空间笼罩在一种难以言喻的压抑之中。家庭的困顿、妻子的病痛、战乱的阴影,像一只无形的手,紧紧攥住了他的心。 他曾经满怀希望地写作,试图用文字抚慰自己,也慰藉家人,但如今,所有的力量似乎都被生活的重担耗尽了。

妻子朱佩弥的病情日益严重,身体虚弱得几乎无法支撑她的生命。每天,她都在忍受着剧烈的疼痛,却依然努力用微笑面对丈夫和孩子。她的坚强,成为朱自清心中唯一的慰藉,但同时也让他感受到无尽的痛苦——他无法为她分担那份痛苦,只能用文字来记录这份深沉的爱与哀愁。

一天晚上,朱自清在整理书房时,无意中发现了妻子朱佩弥的日记。那是一只泛黄的旧皮革封面的小册子,显然已经陪伴她许多年。朱自清轻轻翻开,字迹娟秀,却带着淡淡的哀愁。那里面写满了她的心声,透露出一种难以言喻的孤独与无助:“我知道我快要走了,但我不想成为他的负担。”字里行间,流露出一种对未来的担忧和对丈夫的爱。 更令人震惊的是,她还提到一封未寄出的信,里面写着:“我希望他能坚强地活下去,为我们的孩子,为未来的希望。”这封信仿佛是她在生命的最后一刻,留给丈夫的最后慰藉。朱自清的心猛地一颤,他终于明白,妻子在生命的最后时刻,用文字和秘密,表达了她对家庭的爱与牺牲。

那一夜,朱自清久久不能入眠。窗外的雨还在下,仿佛也在为他们的悲剧哭泣。他心中泛起千丝万缕的情感:悲伤、愧疚、无助,也夹杂着对妻子的深深怀念。他拿起那封未寄出的信,轻轻抚摸着纸面,仿佛能感受到妻子最后的温度。信中,她坦白了自己内心的苦楚:身体的虚弱、对未来的恐惧,以及对丈夫的爱与牺牲。她写道:“我已决定放手,解脱这份苦难,但希望你不要为我悲伤,要坚强地活下去。” 朱自清的眼眶湿润了,他颤抖着拆开信封,将那封信轻轻展开。字迹熟悉,带着妻子最后的温度。那是一份沉甸甸的爱,也是一份无声的诀别。妻子在信中写到,她希望丈夫能够坚强面对生活的苦难,不要被悲伤吞噬。她相信,尽管生命短暂,但爱会永存。

那晚,他的心如刀绞。妻子的死讯早已成为过去,但那封信、那本日记,却如阴影般笼罩在他的心头。家庭的困顿、战争的阴影,让他们的爱情变得更加脆弱,也让他明白,生命的意义不仅仅在于生存,更在于爱与被爱。那些在文字中流露的情感,成为他日后创作的源泉,也让他学会了用沉默去缅怀,用文字去纪念。

从此,朱自清的作品中多了一份隐忍与哀愁,那是对妻子无声的缅怀,也是对生命的深刻领悟。家庭的困顿和战争的阴影,成为他们爱情的见证,也成为他笔下最深沉的情感。每当夜深人静时,他会拿出那本日记,轻声细语地读着,仿佛妻子的声音依然在耳畔。

这个故事,或许只是历史长河中的一段插曲,但它折射出那个动荡年代普通人的苦难与坚韧。朱自清用笔,写下的不仅是风景,更是那份难以言喻的家庭困顿与爱恨交织的心灵深处。那份隐秘的痛楚,成为他一生中最宝贵的记忆,也让他的文字穿越时空,永远留在人们心中。