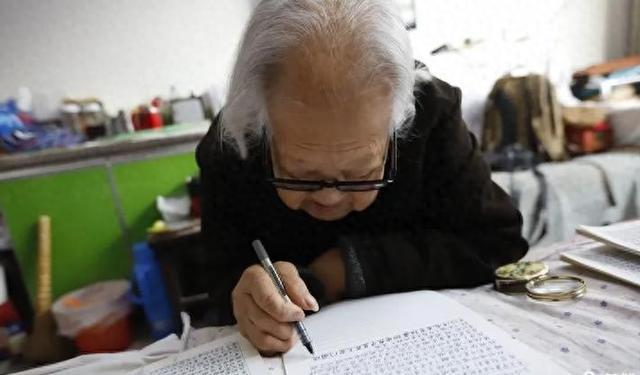

清晨六点,82岁的陈翠娥颤巍巍地从床头柜摸出那本磨破边角的红皮日记。晨光透过窗帘缝隙,刚好照在泛黄纸页上那行歪扭的字迹:"2025年10月21日,晴。老头子,今天的太阳像极了1963年你娶我那天,就是菜籽油灯的光没那么亮了。"

这本写了58年的日记,最近在抖音意外走红。视频里,奶奶戴着老花镜逐字念日记的样子,配上她布满皱纹的手轻抚封面的特写,3天内获得237万点赞,评论区里"看哭了"的留言超过10万条。有网友留言:"我已经学会忘了自己,却无法忘记你",还有人写道:"岁月寂寥悄无声,任思念静静流淌到白头"。

煤油灯下的定情物

"1959年3月15日,雨。车间新来的学徒工叫王德顺,帮我修好了纺车,手指比锭子还灵活。"日记的开篇藏着青涩的心动。那时20岁的陈翠娥是上海国棉二厂的挡车工,王德顺是刚从苏北农村来的维修工。

在那个物资匮乏的年代,爱情常凝结在朴素的物件里。1962年除夕,王德顺用攒了半年的布票扯了块红底碎花布,连夜做成一件罩衫。"他手被针扎出三个血洞,还嘴硬说是被缝纫机咬的。"奶奶翻到夹着干枯茉莉花的那页,突然笑出了泪花。那是他们结婚时唯一的新衣服,后来改做成孙女的小围裙,布料磨出毛边也舍不得扔。

三十年的"每日一记"

1987年深秋的一页日记里,夹着张褪色的粮票。"今天德顺发了工资,偷偷买了两斤肉包。他说自己在单位吃过了,可碗底的猪油花骗不了人。"这样的日常记录,在日记里足足写满了37本。

最动人的是那些重复的细节:王德顺总把鱼肚子的肉夹给妻子;每晚帮她揉按因常年踩缝纫机而肿胀的脚踝;退休后每天清晨去公园练太极,回来时总会带两根油条。"他走的前一天还说,等银杏黄了就去拍金婚照。"奶奶的手指在2018年11月17日那页停留许久,那里只画了个流泪的太阳。

遗忘世界里的记忆孤岛

现在每天睡前,她仍会在王德顺生前常坐的藤椅上放一块暖垫,说"老头子冬天总喊腰疼",尽管那把椅子已经空了七年。孙女王颖把奶奶读日记的片段发到网上,本意是想记录病情。没想到第一条视频就火了。"有天收到陌生网友寄来的老花镜,还有人专程从杭州赶来,就为听奶奶念段日记。"现在每天有上百条留言等着奶奶"批阅",她会认真回复:"谢谢你记得我家老头子。"

孙女王颖把奶奶读日记的片段发到网上,本意是想记录病情。没想到第一条视频就火了。"有天收到陌生网友寄来的老花镜,还有人专程从杭州赶来,就为听奶奶念段日记。"现在每天有上百条留言等着奶奶"批阅",她会认真回复:"谢谢你记得我家老头子。"

永不褪色的爱情密码

在最新的日记里,奶奶开始画简单的图画:歪歪扭扭的太阳代表晴天,两个牵手的小人就是她和王德顺。"医生说这是大脑在自我保护,把最重要的记忆刻在了最深的地方。"王颖发现,奶奶虽然认不出回家的路,却能准确说出丈夫的生日、结婚纪念日,甚至记得他年轻时的工号。

重阳节那天,社区志愿者来给老人拍照。奶奶执意要穿上那件补了三次的蓝布衫,从衣柜深处翻出王德顺的旧军帽戴上。"老头子说过,我戴他帽子最好看。"快门按下时,她对着镜头轻轻说:"德顺,你看今天的太阳,跟我们成亲那天一样亮。"

这本写了半个多世纪的日记,如今躺在博物馆的恒温展柜里。玻璃下方,最新的一页压着片新鲜的银杏叶——那是孙女每天替奶奶去公园捡的,就像王德顺生前做的那样。社区工作人员将奶奶的日记制作成有声书,在养老院循环播放。许多阿尔茨海默症患者家属留言说:"这让我们看到了记忆之外的情感力量,原来爱真的能抵抗遗忘。"展览说明上写着:"当记忆被岁月偷走,唯有爱能在时间长河里,为我们保留回家的坐标。"

(文中人物均为化名,日记内容经家属授权改编)