文 | 局外人看生活

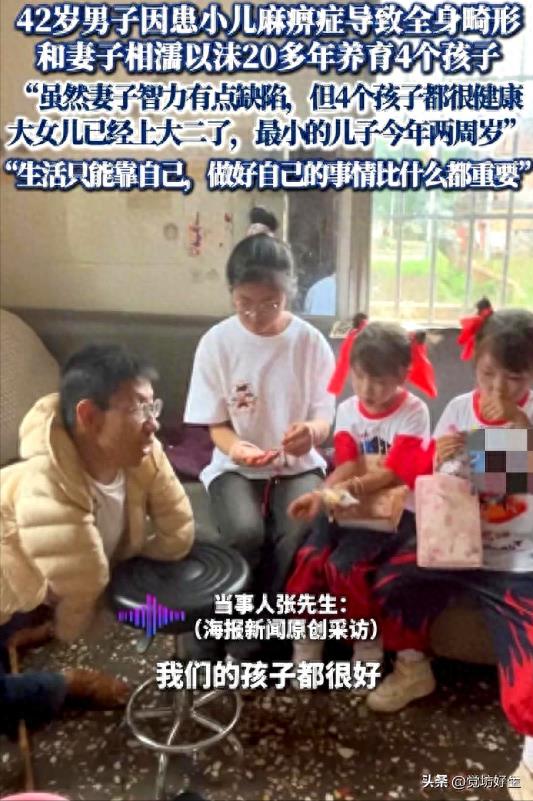

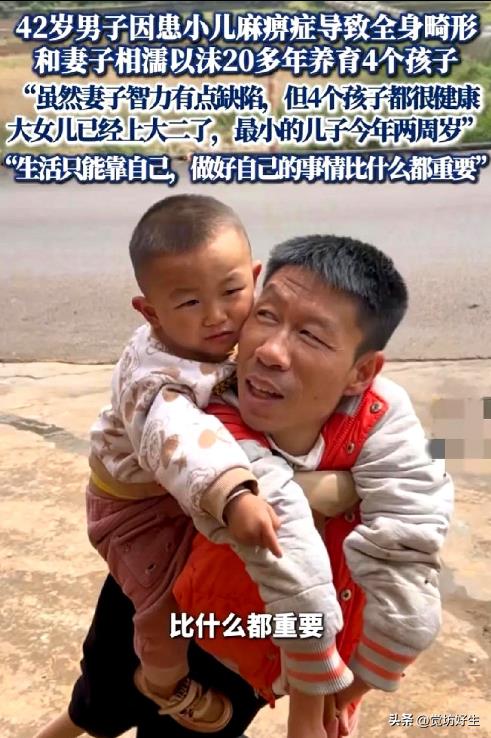

最近,一则新闻刷屏了——“42岁男子和智力缺陷妻子生下4个孩子”,配着煽情的背景音乐,镜头里大女儿在填高考志愿,二女儿挂着吊瓶写作业,婆婆一边熬药一边哄哭闹的小儿子。

新闻的基调是“感动”,可评论区炸了:“这哪是感动?这是恐怖片吧!”

“励志故事”的B面,是残酷现实

新闻里说,这家人“虽然困难,但依然坚强”——

大女儿争气,考上了大学;二女儿体弱多病,但坚持学习;婆婆年迈,却仍帮忙照顾孙子;智力缺陷的妻子,在家人帮助下带娃……乍一看,好像是个“风雨同舟”的温情故事。

但问题是——这个家庭本可以不用这么“励志”的。

42岁的父亲,明知妻子有智力缺陷,却连生4个孩子,直到拼出儿子才罢休。大女儿已经成年,最小的儿子才2岁,中间还夹着两个体弱多病的孩子。

婆婆不得不帮忙“指导”儿子儿媳同房,否则连孩子都生不出来。

这哪是“生命的奇迹”?这分明是“生育的赌博”。

“生到儿子才停手”,是谁在逼他们?

新闻里没明说,但网友一眼看穿:“不就是非要儿子吗?”

前三个都是女儿,第四个终于来了儿子,生育戛然而止——这剧本,太熟悉了。

更讽刺的是,这个家庭的“顶梁柱”是婆婆和大女儿:

婆婆负责带娃、熬药、指导夫妻生活;大女儿一边读书,一边分担家庭压力;而那个“父亲”的角色,除了贡献精子,还贡献了什么?智力缺陷的妻子,连基本的生活自理都困难,却要不断生育。她真的明白“当妈妈”意味着什么吗?

感动自己,折磨家人

新闻的拍摄手法很“高明”——

拍大女儿伏案学习,配文“寒门出贵子”;拍二女儿带病写作业,字幕打上“坚强女孩”;拍婆婆忙碌的身影,歌颂“无私的母爱”……可镜头没拍的是:

大女儿会不会因为家庭压力放弃梦想?二女儿的病能不能得到妥善治疗?小儿子长大后会背负怎样的期待?这种“励志”,本质上是一种剥削。

剥削了妻子的身体,剥削了女儿的青春,剥削了婆婆的晚年。

我们该感动,还是该愤怒?

类似的“苦难叙事”并不少见——

“单亲妈妈打三份工养娃”被赞伟大,却没人问“孩子爸爸去哪了”;“12岁女孩带弟妹上学”被夸懂事,却没人管“她本该有个童年”;“八旬老人拾荒供孙读书”让人泪目,却没人解决“为什么社会福利缺席”……把悲剧包装成感动,是对苦难的美化。

真正的正能量,不该是“歌颂苦难”,而是“减少苦难”——

如果妻子有更好的医疗保障,是否不用被迫生育?如果社会救助到位,婆婆是否不用80岁还在带娃?如果性别平等更普及,是否不必非要“生到儿子”?别让“感动”掩盖了问题

这个故事最可怕的地方在于——

它本可以避免,却成了“励志典范”。

我们该问的不是“这家人多坚强”,而是:

谁在鼓励这样的生育?谁在忽视妻子的权益?谁让一个女孩的大学梦,必须用“带弟弟”来交换?下次再看到这种“感动中国”式的故事,不妨多想一步:

“如果这是励志,那什么是悲剧?”

结语

苦难不值得歌颂,值得歌颂的是改变苦难的努力。

这个家庭需要的不是掌声,而是真正的帮助。